【完全解説】MRIとCTスキャン、何が違う?|あなたの「?」を「!」に変える、体の中を見る技術のすべて(症例・費用・未来)

はじめに:私たちの体を「見る」魔法の技術

私たちの体は、精巧で複雑な、まさに小宇宙です。しかし、ひとたびその内部で何かが起きたとき、私たちは直接目で見て確認することができません。古来、医師たちは聴診器や触診、患者さんの話から、体の中で起きていることを必死に推測してきました。しかし、20世紀後半、医学は革命的な進歩を遂げます。それは、体を傷つけることなく、その内部を鮮明に描き出す「画像診断」技術の登場です。

その中でも、現代医療に欠かせない二大巨頭が「CTスキャン」と「MRI」です。

「先日、めまいで病院に行ったら、CTを撮りましょうと言われた」

「膝の痛みが長引くので、MRI検査を受けることになった」

「人間ドックで、脳の検査はCTとMRI、どっちがいいんだろう?」

このような経験や疑問を持つ方は少なくないでしょう。どちらも大きな機械に入って検査する、というイメージはあっても、その違いを正確に理解している人は多くありません。

「CTは放射線を使うらしいけど、大丈夫?」

「MRIは時間がかかって、音がうるさいって聞いたけど…」

「そもそも、どうして私の症状にはCT(あるいはMRI)が選ばれたの?」

これらの疑問は、検査を受ける上で当然のものです。そして、これらの疑問を解消することは、私たちが医療と向き合い、自身の健康を理解する上で非常に重要です。

この記事は、そんなMRIとCTスキャンに関するあらゆる疑問に、真正面からお答えするために書かれました。医療の専門家ではない方々に向けて、可能な限り専門用語を避け、身近な例え話を交えながら、二つの技術の「核心」に迫ります。

この記事を読むことで、あなたは以下のことを理解できるようになります。

- CTスキャンとMRIは、根本的に何が違うのか(その原理)

- それぞれの検査が、何を見るのが得意で、何が苦手なのか

- どんな症状や病気のときに、どちらの検査が選ばれるのか(実際のケース)

- 検査を受けるときの流れ、時間、費用、そして注意点

- CTの「被ばく」は、本当に心配すべきことなのか

- MRIの「音」や「閉所感」はどうして起こるのか

- AIなどの最新技術が、これからの画像診断をどう変えていくのか

長文になりますが、それは私たちが皆さんの疑問に一つひとつ丁寧に、そして深くお答えしたいという思いの表れです。この記事は、単なる知識の羅列ではありません。皆さんが抱える不安に寄り添い、医療技術の進歩がもたらす希望を感じていただけるような、そんな物語でありたいと願っています。

さあ、一緒に、私たちの体の中を覗き見る、驚くべき技術の旅に出かけましょう。あなたの「?」が、きっと「!」に変わるはずです。

第1章:CTスキャンとは? – 体を「輪切り」にするX線の魔術師

まずは、病院でよく耳にする「CTスキャン」から見ていきましょう。CTとは「Computed Tomography(コンピューター断層撮影)」の略です。その名の通り、コンピューターを使って体を「断層(輪切り)」にして見る検査です。

1-1. CTスキャンの原理:レントゲン写真を進化させた技術

CTスキャンの基本原理は、皆さんもよくご存知の「レントゲン写真(X線写真)」と同じ、「X線」を使うことです。

X線は、私たちの体を通り抜ける性質を持っています。しかし、体の組織によって、X線の通り抜けやすさが異なります。

- 骨: カルシウムが豊富で密度が高いため、X線はほとんど通り抜けられません。レントゲン写真で白く写るのはこのためです。

- 筋肉や臓器: 骨よりは密度が低く、X線はある程度通り抜けます。

- 脂肪: さらに密度が低く、X線は通り抜けやすいです。

- 空気: ほとんど抵抗なくX線が通り抜けます。レントゲン写真で黒く写ります。

レントゲン写真は、一方向からX線を当てて、体を通り抜けたX線の量の違いを一枚の平面画像にしたものです。そのため、体の前後の情報が重なって写ってしまい、奥行きが分かりません。例えるなら、たくさんの具材が入ったサンドイッチを真上から押しつぶして写真を撮るようなものです。中の具材が重なってしまい、どれがどこにあるのか正確には分かりません。

そこで登場したのがCTスキャンです。CTスキャンは、レントゲン写真の「奥行きが分からない」という弱点を克服しました。

CT装置は、大きなドーナツのような形をしています。検査のとき、私たちはこのドーナツの穴の部分を、ベッドに寝たまま通り抜けます。このドーナツの中では、X線を出す管(X線管球)と、体を通り抜けたX線を検出する装置(検出器)が、私たちの体の周りをぐるぐると高速で回転しているのです。

想像してみてください。先ほどのサンドイッチを、押しつぶさずに、周り360度から、様々な角度で写真を撮るのです。そして、それらの写真をコンピューターに取り込み、高度な計算処理を行います。すると、コンピューターはサンドイッチの「輪切り」画像を再構成することができるのです。どの位置にレタスがあり、どの位置にハムがあり、どの位置にチーズがあるのかが、手に取るように分かります。

CTスキャンは、これと同じことを私たちの体で行っています。体の周りから連続的にX線データを収集し、コンピューターで処理することで、体の内部をミリ単位の非常に薄い「輪切り(断層像)」として画像化します。さらに、これらの輪切り画像を積み重ねることで、体を縦切りにしたり、斜め切りにしたり、さらには立体的な3D画像を作り出すことも可能です。

この技術によって、医師はまるで体を透視するように、病変の位置、大きさ、形、周囲の臓器との関係などを正確に把握できるようになったのです。

1-2. CTスキャンの「得意」と「苦手」

X線を使うCTスキャンには、得意なことと苦手なことがあります。

得意なこと:

- 骨の観察: X線を吸収しやすい骨は、CTで非常に鮮明に描出されます。骨折の診断、特に複雑な骨折や、レントゲンでは分かりにくい微細な骨折の発見に絶大な威力を発揮します。

- 肺の観察: 肺は空気と血管、気管支で構成されています。空気はX線をよく通し、血管などは通しにくいため、そのコントラスト(白黒の差)がはっきり出ます。そのため、肺がん、肺炎、肺気腫などの診断に非常に有用です。

- 出血の発見(特に急性期): 出血したばかりの血液(新鮮血)は、周囲の組織よりもX線を吸収しやすいため、CT画像では白く写ります。そのため、頭を打った後の脳出血や、くも膜下出血などを迅速に診断するのに非常に重要です。救急医療の現場では、まずCTを撮ることが多いのはこのためです。

- 広範囲の撮影: CTは撮影時間が短く、一度に広い範囲(例えば、頭から足先まで)を撮影することができます。全身のがん転移を探す場合や、交通事故などで全身を強く打った場合の検査に適しています。

- 石灰化の発見: 血管の壁にできる動脈硬化のプラーク(石灰化)や、胆石、腎結石、尿管結石など、カルシウム成分を含むものは骨と同じように白く写るため、発見しやすいです。

苦手なこと:

- 軟部組織の微妙な違いの区別: 筋肉、靭帯、腱、脳の灰白質・白質、臓器内部の微細な変化などは、X線の吸収率の差が少ないため、CTでは区別がつきにくいことがあります。例えば、ごく初期の脳梗塞や、靭帯の損傷、半月板の損傷などは、CTでは見つけにくい場合があります。

- 骨に囲まれた場所: 頭蓋骨の底の部分(頭蓋底)や、背骨の中にある脊髄などは、周りを硬い骨に囲まれています。CTでは、この硬い骨の影響で画像に「アーチファクト」と呼ばれるノイズ(画像の乱れ)が生じやすく、中の様子が詳しく見えないことがあります。

- アレルギー反応: 後述する「造影剤」を使用する際に、アレルギー反応が起こる可能性があります。

1-3. 「造影剤」って何? なぜ使うの?

CT検査を受ける際に、「造影剤を使いましょう」と言われることがあります。造影剤とは、特定の臓器や血管、病変をよりはっきりと画像に映し出すために使われる薬剤のことです。

CTで使われる造影剤は、主に「ヨード造影剤」です。ヨードはX線を強く吸収する性質を持っています。この造影剤を腕の静脈から注射すると、血液の流れに乗って全身に広がります。

すると、どうなるでしょうか?

- 血管がくっきり見える: 血液が流れている血管が、造影剤によって白く染まり、その走行や太さ、詰まり具合などが非常によく分かります。脳動脈瘤や心臓の冠動脈、大動脈解離などの診断に役立ちます。

- 臓器の状態がわかる: 肝臓、腎臓、膵臓などの臓器は、血流が豊富です。造影剤がこれらの臓器に集まる様子や、その抜け方を時間差で撮影することで、臓器の血流状態や、血流が豊富な腫瘍(がんなど)を見つけやすくなります。

- 病変の性質がわかる: がんなどの悪性腫瘍は、正常な組織とは異なる血流パターンを示すことが多いです。造影剤を使うことで、腫瘍が「濃染される(白く見える)」か「濃染されないか」、その濃染のされ方(均一か不均一かなど)を見ることで、良性か悪性かの判断材料にしたり、がんの広がりを評価したりすることができます。

このように、造影剤はCT検査の診断能力を飛躍的に向上させる強力なツールですが、いくつか注意点もあります。

- アレルギー: ヨード造影剤に対してアレルギー反応(かゆみ、発疹、吐き気など)を起こす人がいます。重篤な場合はショック状態になることもありますが、頻度は非常に稀です。過去に造影剤でアレルギーを起こしたことがある人や、気管支喘息、アレルギー体質の人は、事前に医師に伝える必要があります。

- 腎臓への負担: 造影剤は腎臓から排泄されるため、腎臓の機能が著しく低下している人には使用できないか、慎重な投与が必要になります。

- 特定の薬との相互作用: 糖尿病の薬(ビグアナイド系薬剤)を服用している場合、造影剤との併用で副作用のリスクが高まるため、一時的に薬を休む必要があります。

造影剤を使うかどうかは、検査の目的や患者さんの状態を考慮して、医師が慎重に判断します。不安な点があれば、遠慮なく医師や看護師、放射線技師に質問しましょう。

1-4. CTスキャンの被ばく:本当に心配する必要がある?

CTスキャンについて、多くの人が最も気になる点の一つが「放射線被ばく」ではないでしょうか。「放射線」と聞くと、漠然とした不安を感じるかもしれません。

確かに、CTスキャンはX線、つまり放射線を使う検査です。そして、放射線を大量に浴びれば、体に悪影響(がんのリスク増加など)があることは事実です。

しかし、ここで重要なのは「量」の問題です。

私たちは、日常生活の中でも自然界から常に放射線(自然放射線)を浴びています。大地から、宇宙から、そして食べ物からも。日本に住んでいる人が1年間に浴びる自然放射線の量は、平均で約2.1ミリシーベルト(mSv)です。

では、CT検査1回あたりの被ばく線量はどのくらいでしょうか? これは撮影する部位や方法によって異なりますが、おおよその目安は以下の通りです。

- 頭部CT: 約2 mSv

- 胸部CT: 約7 mSv

- 腹部CT: 約8 mSv

胸部CT1回は、自然放射線の約3~4年分に相当します。こう聞くと、「やっぱり多いのでは?」と感じるかもしれません。

しかし、医療における放射線被ばくは、「被ばくによるリスク」と「検査によって得られる利益(病気の早期発見や正確な診断)」を天秤にかけて考えなければなりません。

がんや脳卒中など、命に関わる病気を見逃すリスクと、CT検査によるわずかな発がんリスクの増加を比較した場合、多くの場合、検査を受ける利益の方がはるかに大きいと判断されます。

国際放射線防護委員会(ICRP)は、「100mSv以下の被ばくでは、がんリスクの増加を疫学的に証明することは困難である」としています。つまり、通常のCT検査を数回受けた程度で、健康への影響を過度に心配する必要はない、というのが現在の医学的なコンセンサスです。

さらに、近年のCT装置は技術革新が目覚ましく、被ばく線量を大幅に低減する技術(逐次近似応用再構成など)が次々と開発・導入されています。現在のCTは、昔の装置と比べて、画質を維持したまま、被ばく量を半分以下、場合によっては数分の一に抑えることが可能になっています。

もちろん、だからといって無闇にCT検査を受けるべきではありません。特に、小児や妊娠の可能性がある女性については、より慎重な判断が必要です。しかし、医師が必要と判断したCT検査については、被ばくを過度に恐れる必要はなく、安心して受けていただいて大丈夫です。

1-5. CTスキャンのケーススタディ

ケース1:突然の激しい頭痛 – くも膜下出血の疑い

Aさん(55歳男性)は、ある日の夕方、突然、後頭部をハンマーで殴られたような、これまでに経験したことのない激しい頭痛に襲われました。同時に吐き気も催し、意識が朦朧としてきました。家族が慌てて救急車を呼び、病院に搬送されました。

救急外来の医師は、症状から「くも膜下出血」を強く疑いました。くも膜下出血は、脳の表面を覆う「くも膜」という膜の下で出血が起こる病気で、脳動脈瘤の破裂が主な原因です。一刻も早く診断し、治療を開始しなければ命に関わります。

医師が真っ先に指示したのは「頭部CTスキャン」でした。AさんはすぐにCT室に運ばれ、数分で撮影は終了しました。

コンピューター画面に映し出されたAさんの頭部CT画像には、脳の表面の溝(脳溝)や脳底部に、白い影が広がっていました。これは、出血した血液が脳脊髄液に混じって広がっている様子を示しています。診断は、くも膜下出血。さらに、造影剤を使ったCT血管撮影(CTA)を行い、出血の原因となっている脳動脈瘤の位置と大きさを特定しました。

Aさんは直ちに脳神経外科に入院し、緊急手術(クリッピング術またはコイル塞栓術)を受け、一命を取り留めることができました。

このケースでは、CTスキャンの「迅速性」と「出血の描出能」が、救命に決定的な役割を果たしました。もし診断が遅れていれば、再出血を起こし、命を落としていたかもしれません。

ケース2:長引く咳と血痰 – 肺がんの早期発見

Bさん(68歳女性)は、数ヶ月前から咳が続き、最近になって痰に血が混じるようになりました。近くのクリニックを受診したところ、胸部レントゲン写真でははっきりとした異常は見られませんでした。しかし、症状が続くため、専門的な検査を受けるよう勧められ、総合病院の呼吸器内科を受診しました。

呼吸器内科の医師は、肺がんの可能性も考慮し、「胸部CTスキャン」を指示しました。BさんはCT装置のベッドに横になり、「息を吸って、止めてください」というアナウンスに従って、数十秒で撮影を終えました。

結果、CT画像では、右肺の奥(肺野)に、レントゲンでは見つけにくい1.5cmほどの小さな影(結節)が見つかりました。さらに、造影剤を使ったCT検査で、その結節が濃染されることが確認され、肺がんが強く疑われました。

その後、気管支鏡検査で組織を採取し、病理診断の結果、早期の肺がんと診断されました。幸い、リンパ節や他の臓器への転移は見られず、Bさんは手術を受け、がんは完全に取り除かれました。

このケースでは、CTスキャンの「高い空間分解能(細かいものを見る力)」が、レントゲンでは見逃される可能性のあった小さな早期肺がんを発見する鍵となりました。早期発見・早期治療により、Bさんはがんを克服することができたのです。

第2章:MRIとは? – 磁石と電波が織りなす人体のシンフォニー

次に、CTと並ぶもう一方の雄、「MRI」について詳しく見ていきましょう。MRIとは「Magnetic Resonance Imaging(磁気共鳴画像)」の略です。その名の通り、「磁気」と「電波」を使って体の内部を見る検査です。

2-1. MRIの原理:体の中の「水」を聴く技術

MRIの原理は、CTのX線とは全く異なります。MRIは、私たちの体の中に豊富に存在する「水素原子(プロトン)」を利用します。

私たちの体の約60~70%は水分(H2O)でできています。水は水素原子(H)と酸素原子(O)から成り立っており、つまり私たちの体は水素原子だらけ、ということになります。この水素原子は、一つひとつが小さな「磁石」のような性質を持っています。

普段、体の中の水素原子たちは、それぞれがバラバラな方向を向いています。しかし、MRI装置の中に入ると、状況は一変します。

MRI装置は、CTと同じようなドーナツ型をしていますが、その中には非常に強力な「磁石」が内蔵されています。この強力な磁場(磁石の力が働いている空間)の中に入ると、バラバラだった水素原子たちが、一斉に同じ方向(または逆方向)に整列するのです。まるで、たくさんのコンパスを一斉に置くと、すべてが北を指すように。

次に、MRI装置はこの整列した水素原子たちに対して、「電波(FMラジオに使われているような周波数の電波)」を当てます。すると、水素原子たちはこの電波のエネルギーを吸収して、一時的に違う方向を向きます。

そして、電波を当てるのをやめると、水素原子たちは元の整列した状態に戻ろうとします。このとき、吸収していたエネルギーを「信号」として放出するのです。

MRIは、この水素原子が元に戻るときに出す「信号」を、装置の周りにあるコイル(アンテナのようなもの)で受け取り、コンピューターで解析して画像化します。

重要なのは、体の組織によって、水素原子の含まれ方(密度)や、周りの環境が異なるため、信号の出方が変わってくるということです。

- 水分が多い組織(脳、筋肉、臓器など): 強い信号を出します。

- 水分が少ない組織(骨、空気など): 弱い信号しか出しません。

- 病変(腫瘍、炎症、梗塞など): 正常な組織とは水分量や状態が異なるため、信号の強さが変わります。

例えるなら、MRIは、体の中にある無数の「水素原子」という名の小さな楽器に、磁場という指揮者がタクトを振り、電波という合図を送って一斉に音を鳴らさせ、その音色の違い(信号の違い)を聴き分けて、体の中の様子を「音楽(画像)」として描き出すようなものです。組織によって楽器の種類や響き方が違うため、非常に多彩な音楽(=詳細な画像)が得られるのです。

この原理により、MRIはX線を使わずに、体の内部、特にCTが苦手とする軟部組織の様子を非常に詳しく描き出すことができます。

2-2. MRIの「得意」と「苦手」

磁気と電波を使うMRIにも、得意なことと苦手なことがあります。

得意なこと:

- 軟部組織の描出: 脳、脊髄、神経、筋肉、靭帯、半月板、椎間板、内臓など、水分を多く含む軟部組織のコントラストが非常に高く、CTでは見えないような微細な変化も捉えることができます。脳梗塞(特に超急性期)、脳腫瘍、椎間板ヘルニア、靭帯損傷、肉離れ、関節の病気、子宮や卵巣の病気などの診断に絶大な威力を発揮します。

- 様々な角度からの撮影: CTと同様に輪切り画像が得られますが、MRIは最初から縦切りや斜め切りなど、任意の角度の断層像を直接撮影することができます。

- 放射線被ばくがない: X線を使わないため、放射線被ばくの心配が全くありません。そのため、繰り返し検査が必要な場合や、小児、若年者、妊娠中の女性(ただし、安全性が完全に確立されているわけではないため、通常は安定期以降に、利益がリスクを上回ると判断された場合に限る)にも比較的安全に用いることができます。

- 造影剤なしでの血管撮影(MRA): 特殊な撮影法を用いることで、造影剤を使わなくても脳や首、足などの血管を描出することができます(MR Angiography)。

- 機能的情報: 血流の状態(灌流画像)や、脳の活動部位(fMRI)、神経線維の走行(トラクトグラフィー)など、単なる形だけでなく、「機能」に関する情報も得ることができます。

苦手なこと:

- 骨の内部の観察: 骨の硬い部分(皮質骨)は水分が少ないため、MRIでは黒く写り、内部の細かい構造は分かりにくいです。骨折の診断にはCTの方が優れています。

- 肺の観察: 肺は空気が多く、水分が少ないため、MRIでは信号が弱く、鮮明な画像を得るのが難しいです。

- 石灰化の発見: CTが得意とする石灰化は、MRIでは検出しにくいことがあります。

- 検査時間が長い: CTが数分で終わるのに対し、MRIは撮影する部位や目的にもよりますが、20分~1時間程度かかります。

- 動きに弱い: 撮影時間が長いため、検査中に体が動いてしまうと画像がブレてしまいます。じっとしているのが難しい小児や、意識状態が悪い患者さんには難しい場合があります。

- 騒音が大きい: 検査中は「ガンガン」「ドンドン」といった非常に大きな音がします。これは、磁場を変化させるための「傾斜磁場コイル」という装置が高速で振動するために発生する音です。耳栓やヘッドホンを装着しますが、苦手な方もいます。

- 狭い空間(閉所感): CTよりも狭いトンネル状の装置の中に入るため、閉所恐怖症の方にはつらい検査となることがあります。最近では、トンネルの径が広い「ワイドボア型」や、横が開いている「オープン型」のMRI装置も増えています。

- 金属の影響: 強力な磁石を使うため、体内に金属(ペースメーカー、人工内耳、一部の脳動脈瘤クリップ、古い人工関節など)が入っている場合は、検査を受けられないか、注意が必要です。また、湿布、カイロ、金属の付いた下着、カラーコンタクト、刺青(一部のインクに金属が含まれる)なども、火傷や画像の乱れの原因となるため、検査前に必ず取り除く必要があります。

2-3. MRIの「T1」「T2」「FLAIR」って何? – 画像の種類

MRIの検査結果を見ると、「T1強調画像」「T2強調画像」「FLAIR画像」といった言葉を目にすることがあります。これは、MRIが水素原子からの信号を画像にする際の「味付け」の違いのようなものです。同じ風景を、あるときはモノクロ写真で、あるときはカラー写真で、またあるときは赤外線写真で撮るように、MRIも信号の捉え方を変えることで、様々な種類の画像を作り出し、病気の診断に役立てています。

- T1強調画像 (T1WI):

- 特徴: 脂肪が白く、水(脳脊髄液など)が黒く写ります。解剖学的な構造(形)を見るのに適しています。

- 例えるなら: 建物の設計図。どこに何があるかが分かりやすい。

- 役立つ場面: 脳の形、臓器の位置や大きさ、造影剤を使ったときの変化(造影剤はT1で白く見える)を見るのに使われます。

- T2強調画像 (T2WI):

- 特徴: 水分や、病変(炎症、腫瘍、浮腫など)が白く写ります。脂肪も白く写ります。病気を見つけるのに非常に感度が高い画像です。

- 例えるなら: 水漏れ検知器。異常がある場所(水=病変)が明るく光って見える。

- 役立つ場面: 脳梗塞、脳腫瘍、炎症、椎間板ヘルニアなど、多くの病変を発見するのに中心的な役割を果たします。

- FLAIR画像 (Fluid Attenuated Inversion Recovery):

- 特徴: T2強調画像の一種ですが、特殊な技術で「普通の水(脳脊髄液など)」の信号だけを抑えて黒くしたものです。これにより、脳脊髄液に接している場所にある病変(水)が、周りの黒い水に紛れずに白く見えやすくなります。

- 例えるなら: 水漏れ検知器(改良版)。余計な水たまり(脳脊髄液)を無視して、本当に異常な水漏れ(病変)だけを浮かび上がらせる。

- 役立つ場面: 脳室の周りや脳の表面近くにできる病変(多発性硬化症、脳梗塞、くも膜下出血(亜急性期以降)など)を見るのに非常に有用です。

これら以外にも、出血を鋭敏に捉える「T2*(ティーツースター)強調画像」、初期の脳梗塞を捉える「拡散強調画像(DWI)」、血管を描出する「MRA」など、MRIには非常に多くの撮影法(撮像シーケンス)があり、医師はこれらを組み合わせることで、病気の正体に迫っていきます。

2-4. MRIの造影剤:ガドリニウムって?

MRIでも、CTと同様に造影剤を使うことがあります。ただし、MRIで使われるのはCTのヨード造影剤とは異なり、「ガドリニウム造影剤」です。

ガドリニウムは、磁場の中で特殊な性質を示す金属イオンで、T1強調画像で信号を強くする(白く見せる)効果があります。CTの造影剤と同様に、腕の静脈から注射して使用します。

MRI造影剤は、以下のような目的で使われます。

- 腫瘍の診断: 脳腫瘍や肝臓がんなど、特定の腫瘍は造影剤で強く染まる性質があります。良性・悪性の鑑別や、腫瘍の広がりを評価するのに役立ちます。

- 炎症の評価: 関節リウマチや多発性硬化症など、炎症が起きている場所は血流が増加し、血管の壁が壊れやすくなっているため、造影剤が漏れ出て白く見えます。炎症の活動性を評価するのに有用です。

- MRA(MR Angiography): 造影剤を使うことで、より鮮明な血管画像を得ることができます。

ガドリニウム造影剤は、一般的にヨード造影剤よりもアレルギー反応などの副作用が少ないとされていますが、それでも稀に副作用が起こる可能性があります。また、腎臓の機能が極端に悪い人がガドリニウム造影剤を使用すると、「腎性全身性線維症(NSF)」という重篤な副作用(皮膚などが硬くなる病気)を引き起こすリスクがあるため、腎機能が悪い人には原則として使用されません。CTと同様、アレルギー歴や腎臓病がある場合は、必ず事前に医師に伝えることが重要です。

2-5. MRIスキャンのケーススタディ

ケース3:ろれつが回らず、右半身に力が入らない – 脳梗塞の超早期診断

Cさん(72歳男性)は、朝食をとっているときに、突然、うまく言葉が話せなくなり(ろれつが回らない)、お箸を落としてしまいました。右側の手足にも力が入らない感じがします。異変に気づいた家族が、すぐに救急車を呼びました。

救急隊は脳卒中(脳梗塞や脳出血)を疑い、専門病院へ搬送しました。病院到着後、Cさんはまず頭部CTスキャンを受けました。CTでは、明らかな脳出血は見られませんでした。しかし、脳梗塞は発症してすぐ(数時間以内)の場合、CTでは変化が見られないことがよくあります。

そこで医師は、次に「頭部MRI」を指示しました。CさんはMRI室へ運ばれ、様々な種類の撮影が行われました。その中でも特に重要だったのが「拡散強調画像(DWI)」です。

DWIは、脳細胞がダメージを受けてむくみ始めると、その部分の水の動きが制限されることを捉え、白く映し出す特殊な撮影法です。CさんのDWIでは、左脳の一部に、はっきりとした白い領域が認められました。これは、発症して間もない脳梗塞を示唆する所見です。

診断は、超急性期の脳梗塞。発症からまだ時間が経っていなかったため、Cさんは血栓を溶かす薬(t-PA)による治療の適応となり、すぐに投与が開始されました。その後、リハビリテーションを経て、Cさんは麻痺の大部分が回復し、自宅での生活に戻ることができました。

このケースでは、CTでは見つけられなかった超急性期の脳梗塞を、MRI(特にDWI)が鋭敏に捉えたことが、迅速な治療開始と後遺症の軽減に繋がりました。MRIは、脳梗塞の早期診断において、なくてはならない存在です。

ケース4:長年の腰痛と足のしびれ – 椎間板ヘルニアの確定診断

Dさん(45歳女性)は、若い頃から腰痛持ちでしたが、ここ数ヶ月、腰痛が悪化し、右足のお尻から太ももの裏、ふくらはぎにかけて、しびれと痛みが走るようになりました(坐骨神経痛)。整形外科を受診し、レントゲン写真を撮りましたが、骨には大きな異常は見られませんでした。鎮痛剤や湿布を使っても症状は改善せず、日常生活にも支障が出てきたため、詳しい検査を受けることになりました。

整形外科医は、「腰部椎間板ヘルニア」を疑い、「腰椎MRI」を指示しました。DさんはMRI装置に横になり、約30分間の検査を受けました。大きな音がしましたが、耳栓をしていたので我慢できました。

検査後、医師はMRI画像を見ながら説明してくれました。腰椎(腰の背骨)は、椎骨という骨と、その間にあるクッションの役割をする椎間板が積み重なってできています。DさんのMRI画像では、第4腰椎と第5腰椎の間にある椎間板の一部が、後ろに飛び出して、右側の神経(神経根)を圧迫している様子がはっきりと映し出されていました。

「これが、あなたの腰痛と足のしびれの原因です。椎間板ヘルニアですね。」

診断が確定したことで、Dさんは神経ブロック注射や専門的なリハビリテーションといった、より的確な治療に進むことができました。症状は徐々に改善し、今では趣味のハイキングも楽しめるようになっています。

このケースでは、レントゲンでは分からない椎間板や神経といった軟部組織の状態を、MRIが鮮明に描き出したことで、症状の原因が明確になり、適切な治療方針を立てることができました。

第3章:徹底比較! MRI vs CT – あなたの疑問に答えます

さて、ここまでCTとMRI、それぞれの原理や特徴、得意分野を見てきました。ここからは、この二つの検査を様々な角度から徹底的に比較し、「結局、どっちがどう違うの?」という疑問に、より深く切り込んでいきましょう。

3-1. 原理の違い – X線 vs 磁気+電波

- CT: X線(放射線)を体に当て、通り抜けた量の差を画像化します。**「影絵」や「レントゲンの立体版」**のようなイメージです。

- MRI: 強力な磁場と電波を使い、体内の水素原子(主に水)からの信号を画像化します。**「体内の水分マップ」や「水素原子のオーケストラ」**のようなイメージです。

この原理の違いが、見えるもの、得意なもの、そして検査の特徴のすべての違いを生み出しています。

3-2. 見えるものの違い – 骨 vs 軟部組織

- CT: 骨や空気、石灰化、新鮮な出血を見るのが得意です。硬いものや、X線の通りやすさが極端に違うものに強いです。

- MRI: 脳、脊髄、筋肉、靭帯、椎間板、臓器などの軟部組織を見るのが得意です。柔らかいもの、水分が多いものに強いです。

例えるなら、CTは「建物の骨組みやコンクリートの状態を見る」のに適しており、MRIは「内装や配管、中にいる人の様子を見る」のに適している、と言えるかもしれません。

3-3. 得意な部位・疾患の違い

| 特徴 | CTが優位 | MRIが優位 |

| 頭部 | 脳出血(急性期)、くも膜下出血(急性期)、頭部外傷(骨折) | 脳梗塞(特に超急性期)、脳腫瘍、脳動脈瘤(MRA)、認知症の評価、多発性硬化症、てんかんの原因検索 |

| 胸部 | 肺がん、肺炎、肺気腫、気胸、大動脈瘤・大動脈解離、心臓(冠動脈) | 心筋梗塞(遅延造影)、心筋症、縦隔腫瘍(場合による) |

| 腹部 | 肝臓・胆嚢・膵臓がん(造影CT)、胆石・腎結石、腹部外傷、腸閉塞 | 肝臓・胆嚢・膵臓がん(造影MRI)、子宮・卵巣疾患、前立腺がん、小腸・大腸疾患(MRエンテログラフィなど) |

| 骨・関節 | 骨折、骨腫瘍(骨の状態) | 椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、靭帯損傷、半月板損傷、肉離れ、関節炎、骨髄の病変 |

| 血管 | 全身の血管(CTA)、石灰化 | 脳・頸部血管(MRA)、下肢血管(MRA)(造影剤なしでも可能) |

これはあくまで一般的な傾向であり、実際には病気の種類や進行度、患者さんの状態によって、どちらの検査を選ぶか、あるいは両方の検査を行うかを医師が判断します。

3-4. 被ばくの違い – あり vs なし

- CT: X線を使うため、放射線被ばくがあります。ただし、前述の通り、通常の検査では健康への影響を過度に心配する必要はありません。

- MRI: 磁気と電波を使うため、放射線被ばくは全くありません。

被ばくを避けたい場合や、頻繁な検査が必要な場合はMRIが有利ですが、CTでしか得られない情報も多いため、必要に応じてCT検査は行われます。

3-5. 検査時間の違い – 短い vs 長い

- CT: 非常に短いです。撮影自体は数十秒から数分で終わります(造影剤を使う場合は準備や後処理にもう少し時間がかかります)。

- MRI: 比較的長いです。撮影部位や目的によりますが、20分から1時間程度かかるのが一般的です。

救急時や、じっとしているのが難しい患者さんにはCTが有利です。MRIは、時間に余裕があり、詳細な情報が必要な場合に選ばれます。

3-6. 費用の違い – やや安い vs やや高い

- CT: MRIと比較すると、やや安価です。健康保険(3割負担)の場合、単純CTで5,000円~8,000円程度、造影CTで10,000円~15,000円程度が目安です(施設や撮影内容により異なります)。

- MRI: CTと比較すると、やや高価です。健康保険(3割負担)の場合、単純MRIで7,000円~10,000円程度、造影MRIで15,000円~20,000円程度が目安です(施設や撮影内容により異なります)。

ただし、これはあくまで目安であり、検査の必要性は費用だけで決まるものではありません。

3-7. 検査中の体験の違い – 静か vs うるさい / 広い vs 狭い

- CT: ドーナツの穴は比較的広く、撮影時間も短いため、閉所感を感じる人は少ないです。音も比較的静かです。

- MRI: ドーナツ(トンネル)はCTより狭く、長く感じられます。そのため、閉所恐怖症の人は注意が必要です。また、「ガンガン」という大きな騒音が発生します。

MRIを受ける際は、事前に閉所恐怖症の有無を伝えたり、必要に応じて鎮静剤の使用を相談したりすることが可能です。騒音対策として耳栓やヘッドホンが提供されます。

3-8. 造影剤の違い – ヨード vs ガドリニウム

- CT: 主にヨード造影剤を使用します。アレルギーや腎機能に注意が必要です。

- MRI: 主にガドリニウム造影剤を使用します。ヨードよりアレルギーは少ないとされますが、重度の腎機能障害には禁忌です。

どちらの造影剤も、より詳しい診断のために非常に有用ですが、リスクも伴います。必ず医師の説明をよく聞き、自身の体質や病歴を正確に伝えましょう。

3-9. 金属の制限 – ほぼなし vs 厳しい

- CT: X線を使うため、体内に金属があっても基本的には検査可能です(ただし、金属の種類や場所によっては画像が乱れる「メタルアーチファクト」が生じることがあります)。

- MRI: 強力な磁石を使うため、体内に特定の金属がある場合は検査できません。ペースメーカー、人工内耳、古い脳動脈瘤クリップなどは禁忌です。チタン製の人工関節など、MRI対応の金属もありますが、必ず事前に医師や技師に確認が必要です。また、湿布、カイロ、ヒートテックのような発熱素材の衣類、化粧品(特にラメ入り)、刺青なども火傷や画像劣化の原因になるため、注意が必要です。

MRI検査前には、金属に関する問診票を必ず記入し、身につけているものはすべて外す必要があります。

3-10. 「結局、どっちがいいの?」

この問いに対する答えは、「検査の目的による」です。

CTとMRIは、どちらが優れているというものではなく、それぞれに得意分野があり、互いに補完し合う関係にあります。

- 急いで出血や骨折を見たいとき → CT

- 脳梗塞や椎間板ヘルニア、靭帯損傷など、軟部組織を詳しく見たいとき → MRI

- 肺や広範囲のがん転移を見たいとき → CT

- 子宮や卵巣、前立腺を見たいとき → MRI

- 被ばくを避けたいとき → MRI

- 金属が体内にあるとき → CT(ただしMRI対応金属もある)

- 閉所恐怖症で、狭いところがどうしても無理なとき → CT(またはオープンMRI)

多くの場合、医師は患者さんの症状や病歴、身体所見から最も適切な検査を選択します。時には、CTとMRIの両方が必要になることもありますし、超音波検査(エコー)やPET検査など、他の画像診断と組み合わせて総合的に判断することもあります。

大切なのは、なぜその検査が必要なのかを医師に確認し、納得した上で検査を受けることです。

第4章:さらなるケーススタディ – 病気はこうして見つかる

ここでは、さらにいくつかのケースを通して、CTやMRIが実際の臨床現場でどのように使われ、診断や治療に結びついているかを見てみましょう。

ケース5:お腹の張り と 黄疸 – 膵臓がんの発見と評価

Eさん(65歳男性)は、最近、お腹が張る感じがあり、食欲もあまりありませんでした。そして数日前、家族から「白目が黄色いよ」と指摘され、鏡を見ると、確かに肌も黄色っぽくなっている(黄疸)ことに気づき、消化器内科を受診しました。

医師は、黄疸の原因として、胆道(肝臓で作られた胆汁の通り道)が何かによって塞がれている可能性を考えました。その原因として、胆石や、膵臓がん、胆管がんなどが疑われます。

まず行われたのは「腹部超音波検査(エコー)」でした。エコーでは、胆管が拡張している(太くなっている)ことが確認されましたが、膵臓の奥の方は腸のガスに邪魔されてよく見えませんでした。

次に指示されたのが「腹部造影CTスキャン」です。Eさんは造影剤を注射されながらCT検査を受けました。

CT画像では、膵臓の頭部(膵頭部)に、正常な組織とは異なる、血流の乏しい腫瘍が認められました。そして、その腫瘍が周りの胆管を圧迫し、胆管が拡張している様子が明瞭に描出されました。さらに、腫瘍が主要な血管(上腸間膜動脈など)にどの程度接しているか、肝臓への転移がないかなども評価されました。

診断は、膵頭部がん。CTによって、がんの位置、大きさ、広がり(進行度)がある程度把握できたため、治療方針(手術が可能か、化学療法かなど)を立てる上で非常に重要な情報が得られました。場合によっては、さらにMRI(特にMRCPという胆管・膵管を描出する撮影法)を追加して、より詳細な評価を行うこともあります。

ケース6:乳房のしこり – MRIが導く乳がんの診断

Fさん(48歳女性)は、自分で乳房を触っていたときに、右胸に小さな「しこり」があることに気づきました。不安になり、乳腺外科を受診しました。

医師は、まず「マンモグラフィ(乳房X線撮影)」と「乳房超音波検査」を行いました。マンモグラフィでは、右乳房に不整な形の影が見られ、エコーでも1cmほどの腫瘤が確認されました。乳がんが疑われます。

確定診断のためには、しこりの一部を針で刺して組織を採取する「針生検」が必要ですが、その前に、がんの広がりや、他の場所にがんがないかを詳しく調べるために、「乳房MRI検査」が行われることになりました。特にFさんの場合、乳腺の密度が高い「高濃度乳房(デンスブレスト)」であり、マンモグラフィだけではがんが見えにくい可能性があるため、MRIの追加が推奨されました。

Fさんは、うつ伏せになり、乳房を専用のコイル(穴の開いた台)に入れてMRI検査を受けました。造影剤も使用されました。

MRI画像では、エコーで見つかったしこりが、造影剤で強く、かつ早く染まることが確認され、悪性を強く示唆する所見でした。さらに重要なことに、MRIでは、そのしこりのすぐ近くに、マンモグラフィやエコーでは指摘されていなかった、もう一つ非常に小さな、同様に造影される領域が見つかったのです。

この情報に基づき、針生検では、最初のしこりだけでなく、MRIで新たに見つかった小さな領域からも組織が採取されました。結果、両方とも乳がんと診断されました。

MRIによって、がんの正確な広がり(多発性)が事前に分かったことで、Fさんは乳房温存手術ではなく、乳房切除術を選択し、より確実な治療を受けることができました。もしMRIをしていなければ、小さな方の がんが見逃され、将来的に再発していたかもしれません。MRIは、乳がんの診断、特に広がりの評価において、重要な役割を担っています。

ケース7:膝の痛みと引っかかり – 半月板損傷の診断

Gさん(22歳男性)は、大学でサッカー部に所属しています。練習中に、急に方向転換しようとした際、右膝に「ゴリッ」という嫌な音とともに激痛が走りました。膝は腫れ上がり、曲げ伸ばしすると痛み、時々引っかかるような感じがします。

整形外科を受診し、レントゲン写真を撮りましたが、骨折はありませんでした。医師は、膝の中にある軟骨(半月板)や靭帯を損傷している可能性を考え、「膝MRI検査」を勧めました。

GさんはMRI装置に入り、右膝を専用のコイルで固定して検査を受けました。様々な角度からの画像が撮影されました。

MRI画像では、膝の関節の中にあるC型をした軟骨、内側半月板に、黒い線(断裂線)が入っているのがはっきりと見えました。また、膝の安定性に重要な前十字靭帯には異常はありませんでした。

診断は、右膝内側半月板損傷。MRIによって、痛みの原因が明確になり、損傷の程度や場所も正確に把握できたため、Gさんは関節鏡(内視鏡)を使った半月板の部分切除手術を受けることになりました。手術とリハビリを経て、Gさんは再びピッチに戻ることができました。

このケースのように、レントゲンでは写らない関節内の軟骨や靭帯の損傷を診断するには、MRIは不可欠な検査です。スポーツ外傷の診断において、MRIは選手の競技復帰を支える重要なツールとなっています。

第5章:未来の画像診断 – AIと技術革新が拓く希望

CTとMRIは、登場以来、目覚ましい進化を遂げてきました。より速く、より高画質に、そしてより安全に。しかし、その進化はまだ止まりません。今、AI(人工知能)をはじめとする最新技術が、画像診断の世界に新たな革命をもたらそうとしています。未来の検査は、いったいどうなるのでしょうか? そこには、私たちの健康を守るための、大きな希望が満ちています。

5-1. AIが医師の「目」をサポートする時代

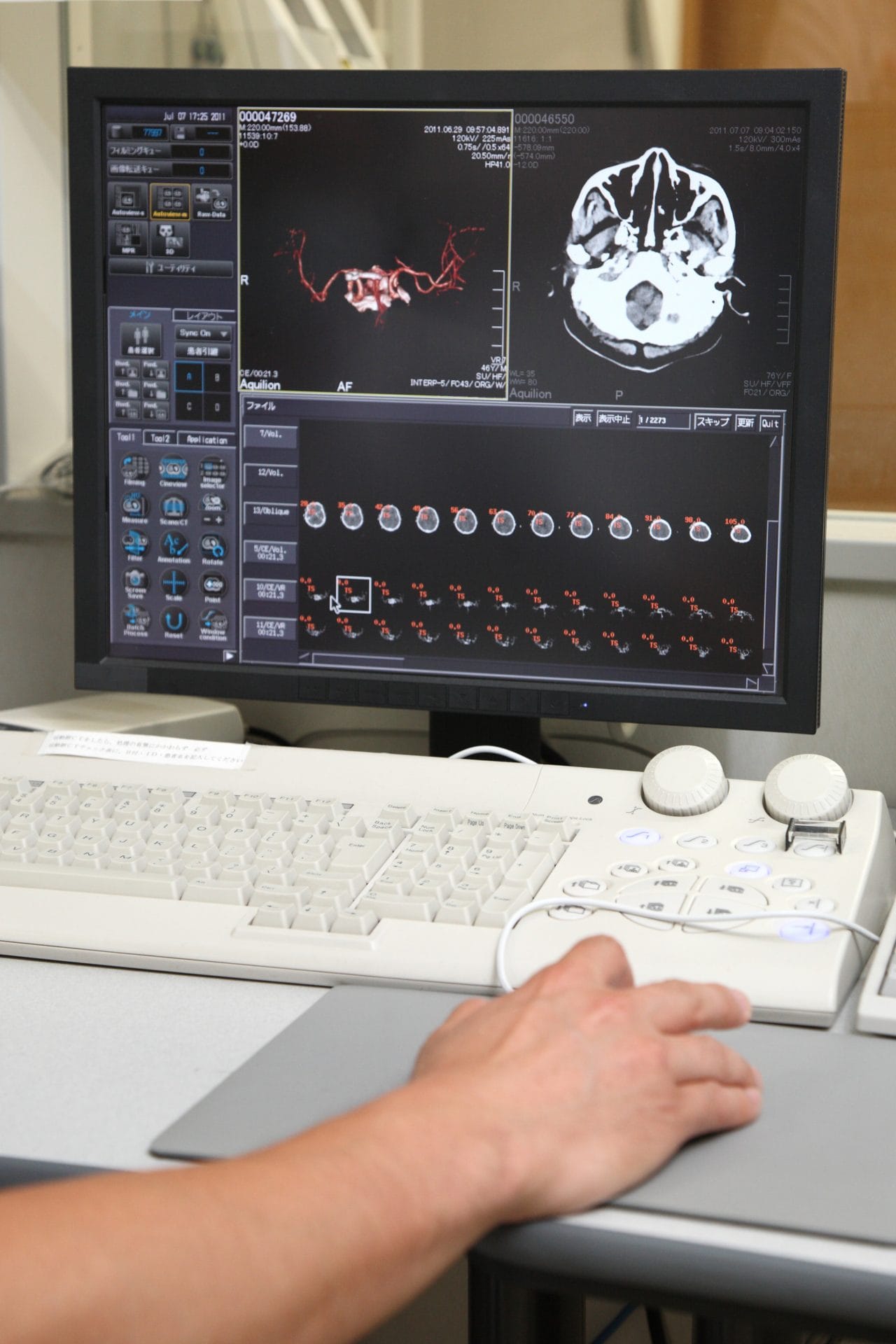

医療画像診断の現場では、毎日、膨大な数のCTやMRI画像が生み出されています。放射線科医は、これらの画像を一枚一枚丁寧に読影し、病気の兆候を見つけ出さなければなりません。これは、非常に高度な専門知識と集中力を要する、責任の重い仕事です。

ここに、AIが登場します。

近年のAI、特に深層学習(ディープラーニング)技術は、画像認識の分野で驚異的な能力を発揮しています。大量の医療画像をAIに学習させることで、人間では見逃してしまう可能性のある、ごく小さな病変や、微妙な変化を検出し、医師に知らせることができるようになってきているのです。

- 見落とし防止: AIが「ここに肺がんの疑いがあります」「この部分に脳梗塞の初期変化が見られます」といったように、疑わしい箇所をハイライト表示することで、医師の見落としを防ぎ、診断精度を高めることができます。

- 診断時間の短縮: AIが画像を自動的に解析し、重要な情報を整理してくれることで、医師が読影にかける時間を短縮し、より多くの患者さんを診ることができるようになります。これは、医師不足が深刻な地域や分野において、大きな助けとなります。

- 診断の均質化: 医師の経験やスキルによる診断のばらつきを、AIが客観的なデータに基づいて補うことで、どこでも質の高い診断を受けられるようにする効果が期待されます。

- 定量的な評価: 腫瘍の体積の変化や、脳萎縮の進行度などを、AIが自動で正確に計測・数値化することで、治療効果の判定や病気の進行予測を、より客観的に行うことができます。

すでに、肺結節の検出支援AIや、脳動脈瘤の検出支援AI、乳がんの検出支援AIなどが開発され、一部は実際の臨床現場で使われ始めています。これは、AIが医師に取って代わるということではありません。AIは、あくまで医師の頼れる「パートナー」として、その能力を最大限に引き出し、より良い医療を実現するためのサポート役となるのです。

5-2. もっと速く、もっと静かに、もっと詳しく – MRI/CTの進化

AIだけでなく、CTやMRIの装置自体の技術革新も続いています。

CTの進化:

- 超高速撮影と広範囲化: 最新のCT装置は、わずか0.コンマ数秒で心臓全体を撮影できるほど高速化しています。これにより、動きの速い心臓の冠動脈なども、ブレずに鮮明に捉えることができます。また、一度に撮影できる範囲も広がり、全身を短時間でスキャンすることが可能になっています。

- デュアルエナジーCT: 異なる2種類のエネルギーのX線を使って同時に撮影することで、物質の種類をより詳しく区別できるようになりました。これにより、例えば、尿管結石の種類を判別したり、造影剤の効果を高めたり、金属アーチファクトを低減したりすることができます。

- フォトンカウンティングCT: これは、次世代のCT技術として注目されています。従来のCTよりも、X線検出器の感度が格段に向上し、より少ない被ばくで、より高解像度、かつ物質情報を詳細に含んだ画像が得られると期待されています。がんの超早期発見や、より精密な診断に繋がる可能性があります。

- さらなる被ばく低減: AI技術を応用した画像再構成技術などにより、画質を落とさずに被ばく線量を極限まで低減する研究が進んでいます。

MRIの進化:

- 高磁場MRI (7テスラMRIなど): 現在主流の1.5テスラや3テスラよりもさらに強力な磁場を持つMRI装置が研究・開発されています。磁場が強くなると、より高い解像度(より細かい部分が見える)と高いSNR(信号が強く、ノイズが少ない)が得られるため、これまで見えなかった脳の微細な構造や、アルツハイマー病などの初期変化を捉えられる可能性があります。

- 静音化技術: MRIの大きな課題である騒音を低減するための技術開発が進んでいます。特殊なコイル設計や信号処理によって、検査音を大幅に小さくする試みがなされています。

- 撮影時間の短縮: 「Compressed Sensing」などの新しい技術により、撮影に必要なデータ量を減らしつつも高画質な画像を再構成することで、検査時間を大幅に短縮しようとする研究が進んでいます。

- 新しい画像コントラスト: 従来のT1、T2といった画像だけでなく、組織の「硬さ」を見るMRエラストグラフィや、ナトリウムイオンの分布を見るナトリウムMRIなど、新しい情報を引き出すための撮像法が開発されています。

これらの技術革新により、未来のCTやMRIは、さらに患者さんに優しく(低被ばく、静音、短時間)、そして診断能力はさらに高くなることが期待されます。

5-3. 個別化医療への貢献

CTやMRIから得られる詳細な画像情報と、AIによる高度な解析技術が組み合わさることで、「個別化医療(プレシジョン・メディシン)」の実現にも貢献します。

- 治療効果の予測: あるがん患者さんに対して、治療前にCTやMRIの画像をAIで解析することで、「この抗がん剤はこの患者さんには効きやすいか」「放射線治療の効果はどうか」といったことを、ある程度予測できるようになるかもしれません。

- 予後の予測: 脳梗塞の患者さんのMRI画像を解析し、将来的にどの程度まで機能が回復するかを予測したり、認知症の進行速度を予測したりすることも可能になるかもしれません。

- オーダーメイド治療計画: 一人ひとりの解剖学的な特徴や病変の特性に合わせて、最適な手術計画や放射線治療計画を、AIが支援して作成する。

このように、画像診断は、単に病気を見つけるだけでなく、一人ひとりの患者さんに最適な治療を提供するための、羅針盤のような役割を果たすようになっていくでしょう。

未来の医療は、決して冷たい機械任せの世界ではありません。高度な技術が、医師の経験や知識と融合し、これまで以上に人間的で、希望に満ちた医療を実現してくれるはずです。CTやMRIの進化は、そのための力強い翼となるのです。

おわりに:検査を正しく知り、自分の健康と向き合うために

長い旅にお付き合いいただき、ありがとうございました。CTスキャンとMRI、二つの驚くべき技術について、その違いや役割、そして未来への可能性を感じていただけたでしょうか。

かつては「ブラックボックス」だった私たちの体の中は、今や、これらの技術によって驚くほど詳細に見ることができるようになりました。これにより、多くの病気が早期に発見され、多くの命が救われています。CTもMRIも、現代医療における「目」であり、私たちの健康を守るための強力な味方なのです。

しかし、どんなに優れた技術でも、それを正しく理解し、適切に使うことが重要です。

- CTには被ばくがあるけれど、過度に恐れる必要はないこと。

- MRIは被ばくはないけれど、金属や閉所、騒音といった注意点があること。

- どちらの検査にも得意・不得意があり、症状や目的に合わせて選ばれること。

- 造影剤は診断能力を高めるが、リスクも理解しておく必要があること。

これらの知識を持つことは、皆さんが医療を受ける上で、きっと役に立つはずです。医師から検査を勧められたとき、なぜその検査が必要なのかを理解しやすくなり、不安も軽減されるでしょう。そして、検査について疑問や不安があれば、遠慮なく医師や医療スタッフに質問することができます。医療者と患者さんが、正しい情報を共有し、対話し、共に病気に立ち向かうことこそが、最も大切なことなのです。

そして、AIや技術革新がもたらす未来は、決して遠い話ではありません。画像診断は、これからも進化を続け、より多くの人々を病気の苦しみから救い、健康で豊かな生活を支えてくれるでしょう。

この記事が、皆さんのMRIとCTスキャンに対する理解を深め、医療との向き合い方、そして自身の健康について考える一助となれば、これに勝る喜びはありません。どうか、ご自身の体を大切に、そして医療の進歩に希望を持って、健やかな毎日をお過ごしください。

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:今日のブログ更新

コメント