はじめに:フラスコの中に生まれた「小さな宇宙」

私たちの頭蓋骨の中に収められた、わずか1.4キログラムほどの器官、脳。それは、1000億個もの神経細胞が複雑に絡み合い、思考や感情、記憶を生み出す「小宇宙」です。この脳の仕組みを理解することは、人類にとって最大の挑戦の一つであり続けてきました。しかし、その研究は常に大きな壁に阻まれてきたのです。何しろ、生きている人間の脳を直接取り出して調べることはできません。マウスなどの動物実験では、ヒト特有の複雑な精神疾患の謎を解くには限界がありました。

もし、この神秘のベールに包まれたヒトの脳の「設計図」を解読し、その発生プロセスを目の前で再現できるとしたら?

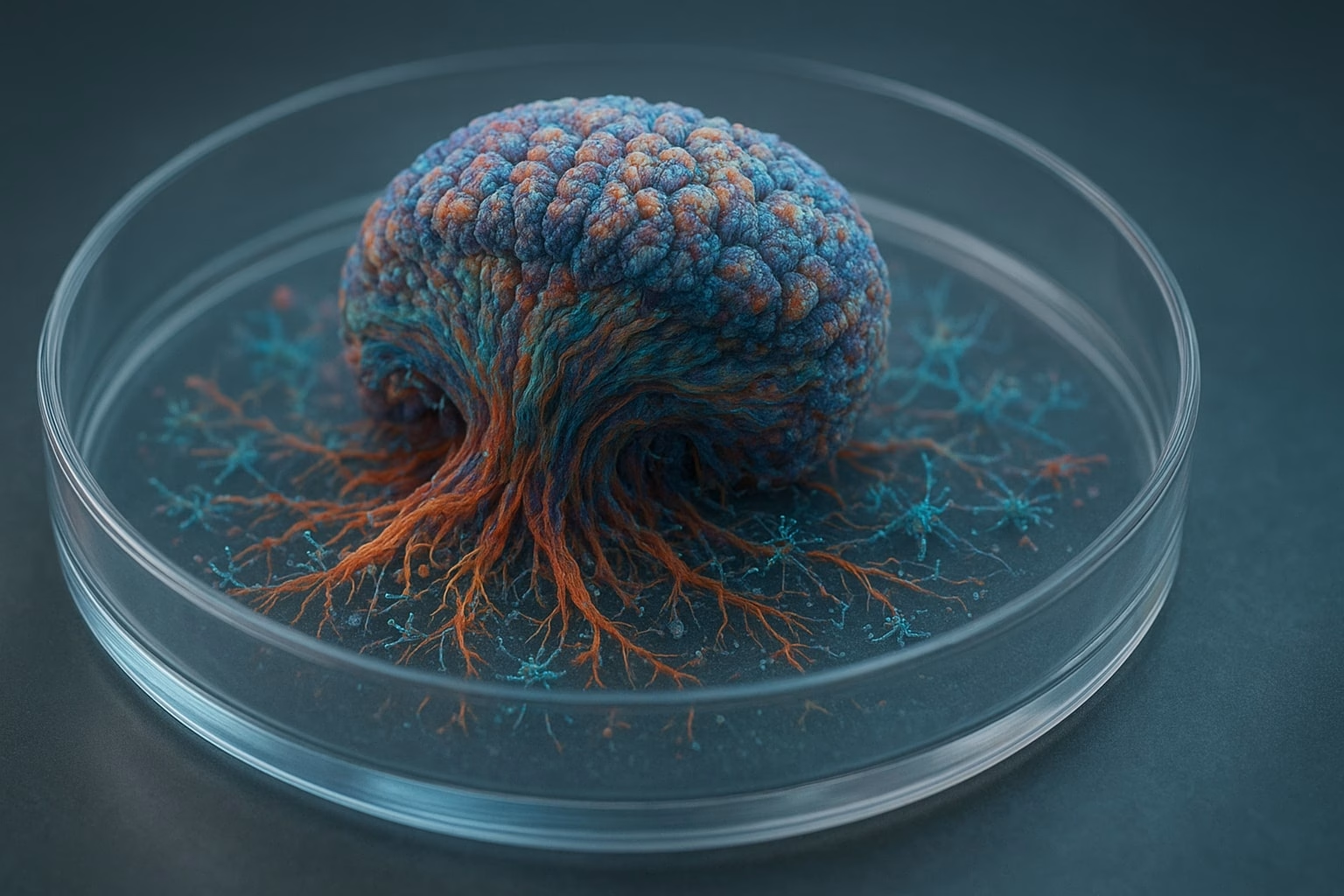

21世紀の生命科学は、その夢のような問いに驚くべき答えを提示しました。それが「脳オルガノイド」です。

「オルガノイド」とは、幹細胞(様々な細胞に変化できる特殊な細胞)を使い、試験管や培養皿の中でミニチュアの臓器を作り出す技術のこと。そして脳オルガノイドは、その名の通り、ヒトの脳を模して作られた、直径数ミリほどの小さな組織塊です。

これは単なる細胞の塊ではありません。驚くべきことに、脳オルガノイドは、母親の胎内で人間の脳が形作られていくプロセスを自律的に再現し、大脳皮質の層構造や、様々な種類の神経細胞を生み出すのです。まるで、脳発生の瞬間を捉えたタイムラプス動画を、私たちは研究室でいつでも再生できるようになったかのようです。

この記事では、この革命的な技術「脳オルガノイド」が、私たちに何をもたらすのかを、ゼロから徹底的に解説していきます。難病の原因解明や画期的な治療薬の開発といった希望の光から、「ミニチュア脳は意識を持つのか?」という生命倫理の根幹を揺るがす問いまで。さあ、科学の最前線で繰り広げられる、生命の神秘を巡る壮大な物語の扉を開きましょう。

第一章:脳オルガノイドとは何か? – 手のひらの上の「小さな脳」の正体

「ミニチュアの脳」と聞くと、フラスコの中で小さな人間が思考しているような、少し不気味なイメージを抱くかもしれません。しかし、実際の脳オルガノイドは、あくまで脳の「モデル」です。まずはその正体と、驚くべき作り方について、分かりやすく解き明かしていきましょう。

iPS細胞という「万能な粘土」から生まれる

脳オルガノイドの材料となるのは、主に「iPS細胞(人工多能性幹細胞)」です。2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥教授の研究で一躍有名になったこの細胞は、私たちの皮膚や血液などの細胞から作ることができます。

iPS細胞の最大の特徴は、体のあらゆる細胞に変化できる「多能性」と、ほぼ無限に増え続ける「自己複製能」を持つことです。これを例えるなら、どんな形にも作り変えることができる「万能な粘土」のようなもの。この粘土に、特定の「レシピ」を与えることで、心臓の細胞や肝臓の細胞、そして脳の神経細胞など、望みの細胞を作り出すことができるのです。

脳オルガノイド作りは、このiPS細胞を特殊な培養液に浸すことから始まります。研究者たちは、長年の研究の末に、胎児の脳が発達する環境を模倣した「魔法のスープ(培養液)」のレシピを開発しました。このスープの中で、iPS細胞はまず神経系の元となる細胞へと変化し、その後、驚くべきことに、細胞同士が自ら集まって立体的な構造を作り始めていきます。これを「自己組織化」と呼びます。

誰かがピンセットで細胞を並べたり、設計図通りに組み立てたりするわけではありません。細胞たちが、まるで内なるプログラムに従うかのように、自律的に集まり、分化し、層を作り、脳の初期段階の構造を再現していくのです。数週間から数ヶ月の培養期間を経て、直径5ミリメートルほどの、肉眼でも確認できる白い球状の組織、脳オルガノイドが完成します。

本物の脳と何が違うのか?

脳オルガノイドは、ヒトの脳の発生過程や構造を驚くほど忠実に再現しますが、決して本物の脳そのものではありません。両者の間には、いくつかの決定的な違いがあります。

- 血管がない: 私たちの脳には、酸素や栄養を運ぶための血管が網の目のように張り巡らされています。しかし、現在の技術で作られる脳オルガノイドには血管がありません。そのため、栄養は培養液から組織の表面にしみ込む形で供給されます。組織が大きくなると中心部まで栄養が届かなくなり、細胞が死んでしまうため、作れるサイズには限界があります。

- 不完全な構造: 脳オルガノイドは、大脳皮質など特定の領域の構造はよく再現しますが、小脳や脳幹といった他の領域との複雑な接続までは再現できません。あくまで脳の一部分を模した「部品」のようなものです。

- 感覚入力と運動出力がない: 私たちの脳は、目や耳からの情報を受け取り、手や足を動かす指令を出します。しかし、脳オルガノイドには体との接続がないため、外界からの情報入力も、体への出力もありません。培養皿の中で、ただひたすら内的なプログラムに従って活動している状態です。

- 免疫細胞などがいない: 脳には神経細胞だけでなく、免疫を司るミクログリアや、神経細胞をサポートするアストロサイトなど、様々な細胞が存在します。初期の脳オルガノイドは主に神経細胞で構成されていましたが、最近ではこれらの細胞を組み込む研究も進んでいます。

これらの限界を理解することは、脳オルガノイド研究の可能性と課題を正しく評価するために非常に重要です。脳オルガノイドは「思考するミニ人間」ではなく、「ヒトの脳の発達と病気を研究するための、極めて精巧な3Dモデル」なのです。

第二章:なぜ脳オルガノイドが必要なのか? – 脳研究の”壁”を打ち破る革命

革新的な技術というものは、常に、それまでの手法では解決できなかった「壁」を打ち破るために生まれます。脳オルガノイドは、一体どのような壁を打ち破ったのでしょうか?その革命性を理解するために、これまでの脳研究が直面してきた困難を見ていきましょう。

これまでの脳研究が抱えていた3つの限界

- 「ヒトの脳」を直接研究できないという壁当たり前のことですが、生きている人の頭を開けて、脳細胞の活動を直接観察することは倫理的に不可能です。そのため、脳の研究は、事故などで亡くなった方の「死後脳」を調べるか、あるいはfMRI(機能的磁気共鳴画像法)のように、頭蓋骨の外から間接的に脳活動を測定する手法に頼らざるを得ませんでした。しかし、死後脳では生命活動のダイナミクスは失われており、fMRIでは個々の細胞レベルの微細な変化を捉えることはできません。特に、アルツハイマー病や統合失調症といった病気が、細胞レベルでどのように発生し、進行していくのかを追跡することは絶望的に困難でした。

- 「動物モデル」の壁この限界を補うために、科学者たちはマウスやラットなどの実験動物を多用してきました。動物の遺伝子を操作してヒトの病気に似た症状を発症させ、その脳を調べることで、多くの知見が得られたのは事実です。しかし、ヒトとマウスの脳は、その構造も機能も大きく異なります。特に、高度な思考や言語を司る大脳皮質は、ヒトで著しく発達した領域です。そのため、自閉症スペクトラム障害(ASD)や統合失調症といった、ヒトに特有の精神・神経疾患のメカニズムを、動物モデルだけで完全に解明することは極めて難しいのです。また、動物実験で効果があった薬が、ヒトを対象とした臨床試験で効果を示さないケースが後を絶たないのも、この「種差の壁」が一因とされています。

- 「脳の発達」というブラックボックスの壁たった一個の受精卵から、1000億個もの神経細胞を持つ複雑な脳がどのようにして作り上げられるのか。この脳の発生過程は、生命科学における最大の謎の一つです。母親の胎内というブラックボックスで起きるこの神秘的なプロセスを、私たちは直接観察することができませんでした。そのため、脳の発達段階で何らかの異常が生じることが原因とされる疾患(例えば、小頭症や一部の自閉症)の研究は、大きな困難に直面していました。

脳オルガノイドがもたらしたブレークスルー

脳オルガノイドは、これら3つの巨大な壁を、一気に打ち破る可能性を秘めています。

- 「ヒトの脳」で研究できる: 脳オルガノイドは、ヒトのiPS細胞から作られます。つまり、私たちは史上初めて、「ヒトの脳組織」を実験室で扱い、細胞レベルの変化を直接観察できるようになったのです。

- 「生きた状態」で観察できる: 死後脳とは異なり、オルガノイド内の神経細胞は生きており、電気的な活動も行っています。これにより、病気が発生し、進行していくプロセスをリアルタイムで追跡することが可能になります。

- 「脳の発達」を再現できる: iPS細胞から脳オルガノイドが形成される過程は、まさに胎児の脳が発生する初期段階のシミュレーションです。これにより、これまでブラックボックスだった脳の発達過程に、直接メスを入れることができるようになりました。

さらに、患者さん自身の細胞からiPS細胞を作り、その人だけの「疾患特異的脳オルガノイド」を作成することも可能です。これにより、「なぜこの人は病気になったのか?」という根本的な問いに、個人の遺伝的背景を踏まえてアプローチできるようになります。これは、将来の「個別化医療(プレシジョン・メディシン)」に繋がる、極めて重要な一歩と言えるでしょう。

第三章:脳オルガノイドが拓く未来 – 実際のケースから見る衝撃の応用例

脳オルガノイドがもたらした革命は、すでに具体的な成果として現れ始めています。ここでは、この「小さな脳」がどのように難病の謎を解き明かし、新たな治療法の開発に貢献しているのか、実際の研究ケースを複数ご紹介します。

ケース1:ジカウイルスと小頭症 – ウイルス感染の謎を数週間で解明

2015年から2016年にかけて、ブラジルを中心に「ジカウイルス」の感染が爆発的に拡大し、世界中を恐怖に陥れました。このウイルスに妊娠中の女性が感染すると、頭部が異常に小さい「小頭症」の赤ちゃんが生まれる確率が著しく高まることが報告され、大きな社会問題となりました。

なぜジカウイルスは、胎児の脳の発達だけを狙い撃ちにするのか?この緊急の問いに、迅速かつ決定的な答えを示したのが脳オルガノイドでした。

世界中の研究チームが、脳オルガノイドをジカウイルスに感染させる実験を行いました。その結果は衝撃的でした。ウイルスに感染した脳オルガノイドは、健康なものに比べて明らかに小さく、成長が著しく阻害されたのです。さらに詳しく調べると、ジカウイルスが特に脳の元となる「神経幹細胞」に感染し、その細胞を殺したり、正常な分裂を妨げたりすることが突き止められました。

神経幹細胞は、いわば神経細胞を生み出す「母親」のような細胞です。脳が大きく成長する妊娠初期にこの母親細胞が攻撃されれば、生まれてくる神経細胞の数が減り、結果として脳が小さくなる「小頭症」に繋がる。このメカニズムが、脳オルガノイドを用いることで、わずか数週間という驚異的なスピードで解明されたのです。これは、従来の動物実験などでは決して達成できなかった成果であり、脳オルガノイド研究の有用性を世界に強烈に印象付けた事例となりました。

ケース2:アルツハイマー病 – “皿の上”で病態を再現し、新薬を探す

認知症の最も一般的な原因である「アルツハイマー病」。その脳では、「アミロイドβ」と「タウ」という2種類の異常なタンパク質が蓄積することが知られています。しかし、これらのタンパク質がどのように神経細胞を死滅させ、記憶障害を引き起こすのか、その詳細なプロセスには未だに謎が多く残されています。

これまで、アルツハイマー病の研究は、遺伝子操作でアミロイドβを過剰に作るようにしたマウスモデルが主流でした。しかし、これらのマウスはアミロイドβの蓄積(老人斑)は見られるものの、もう一つの特徴であるタウの蓄積(神経原線維変化)や、顕著な神経細胞死はなかなか再現できず、ヒトの病態との間に隔たりがありました。

ハーバード大学の研究者らは、家族性アルツハイマー病患者の細胞からiPS細胞を作り、そこから脳オルガノイドを作成しました。すると、驚くべきことに、そのオルガノイドの中で、アミロイドβの蓄積と、それに続くタウの蓄積という、アルツハイマー病の2大病理が “皿の上” で再現されたのです。

これは、病気のプロセスを研究するための、より人間に近い画期的なモデルが誕生したことを意味します。研究者たちは現在、このオルガノイドを用いて、

- アミロイドβがどのようにタウの異常を引き起こすのか、その分子メカニズムを解明する研究

- 何千種類もの化合物(薬の候補)をオルガノイドに投与し、アミロイドβやタウの蓄積を抑える効果があるものを効率的に探し出す「創薬スクリーニング」

などを進めています。患者一人ひとりの細胞から作ったオルガノイドで薬の効果を試す「アバター創薬」が実現すれば、その人に最も効果的な薬を投与する、究極の個別化医療への道が開かれるかもしれません。

ケース3:自閉症スペクトラム障害(ASD) – “脳の発達の違い”を可視化する

コミュニケーションの困難さや、特定の物事への強いこだわりなどを特徴とする「自閉症スペクトラム障害(ASD)」。その原因は脳機能の偏りにあると考えられていますが、非常に多様な症状や遺伝的背景を持つため、統一的な病態の理解は進んでいませんでした。ASDは、ヒトに特有の社会性や認知機能に関わるため、動物モデルでの研究が特に難しい分野の一つです。

そこで研究者たちは、ASD当事者の細胞から脳オルガノイドを作成し、その発達過程を健常者のオルガノイドと比較するアプローチを取りました。ある研究では、重度のASDを持つ子どもの細胞から作った脳オルガノイドは、健常者のものに比べて、神経細胞の増殖が異常に活発になり、特に興奮性の神経細胞と抑制性の神経細胞のバランスが崩れていることが発見されました。

脳内の興奮と抑制のバランスは、情報処理や感情のコントロールに非常に重要です。このバランスの乱れが、ASDの特性に繋がっているのではないか。脳オルガノイドは、これまで行動レベルでしか捉えられなかったASDの特性を、細胞レベルの「発達の違い」として初めて可視化してくれたのです。

この発見は、ASDを単なる「行動の問題」ではなく、「神経発達の多様性」として理解する上で重要な示唆を与えます。将来的には、このバランスを調整するような新たな治療法の開発に繋がる可能性も期待されています。

これらのケースは、脳オルガノイドが拓く未来のほんの一例に過ぎません。パーキンソン病、統合失調症、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、これまで有効な治療法がなかった数多くの精神・神経疾患の研究が、この技術によって加速度的に進展し始めているのです。

第四章:最前線からの報告 – 脳オルガノイドは「意識」を持つのか?

脳オルガノイド研究がもたらすのは、病気治療への希望だけではありません。それは同時に、私たち人類が古来から問い続けてきた、哲学的な問いを突きつけます。すなわち、「意識とは何か?」そして、「科学は意識を創り出せるのか?」という問いです。

観測された「脳波」- 早産児の脳との類似性

2019年、科学界に衝撃が走りました。米国カリフォルニア大学サンディエゴ校のアリソン・ムオトリ教授の研究チームが、科学誌『Cell Stem Cell』に発表した論文がきっかけです。

彼らは、脳オルガノイドを長期間(約10ヶ月)にわたって培養し、その電気活動を詳細に記録しました。すると、培養初期のオルガノイドは、まばらで単純な電気信号しか発していませんでした。ところが、培養を続けるにつれて、その信号は次第に複雑で、同期したパターンを示すようになります。そして、培養6ヶ月を過ぎる頃には、異なる周波数の波が混じり合った、非常に複雑で周期的な電気活動、すなわち「脳波」のようなものが発生し始めたのです。

[Image showing the increasing complexity of brainwave-like activity in a brain organoid over time]

さらに衝撃的だったのは、この脳波のパターンをAI(人工知能)で解析したところ、在胎週数25~39週の早産児の赤ちゃんの脳波と、区別がつかないほど類似していたという事実でした。

これは、脳オルガノイドが、培養皿の中で自律的に、高度な神経ネットワークを形成し、協調して活動する能力を獲得したことを示唆しています。もちろん、これはオルガノイドが「考えている」とか「夢を見ている」ということを直接意味するものではありません。ムオトリ教授自身も、「このオルガノイドが意識や感覚を持っている可能性は極めて低い」と慎重な姿勢を崩していません。

科学者たちの議論と「意識」の壁

この研究は、世界中の科学者や倫理学者の間で、大きな議論を巻き起こしました。

- 「意識」への一歩なのか?観測された脳波は、確かに高度な情報処理能力の萌芽を示しています。今後、オルガノイドに血管を通して栄養を供給し、さらに大きく、長期間培養できるようになったらどうなるのか?目のような感覚器官と接続したら、それは「見る」という感覚を得るのか?その活動は、いつしか「意識」と呼べるものに変わるのだろうか?

- そもそも「意識」をどう定義し、測定するのか?この問題の根源的な難しさは、私たちに「意識」を客観的に測定する手段がないことです。あなたに意識があることは、あなた自身には自明でしょう。しかし、他人の私がそれを科学的に証明することはできません。ましてや、言葉を話さず、行動も示さない脳オルガノイドに意識があるかどうかを判定する方法は、現時点では存在しないのです。科学者たちは、脳活動の「複雑性」や「情報統合の度合い」といった指標で意識レベルを推定しようと試みていますが、まだ決定的なものはありません。

現状、ほとんどの科学者は、現在の脳オルガノイドが意識を持つとは考えていません。感覚入力もなく、体との相互作用もない孤立した脳組織が、自己や世界を認識するような主観的な体験を持つとは考えにくいからです。

しかし、技術は日進月歩で進んでいます。異なる脳領域を繋ぎ合わせた「アセンブロイド」や、動物の脳にヒトの脳オルガノイドを移植する「キメラ研究」もすでに行われています。科学が「意識の境界線」に近づいているかもしれないという事実は、私たちが目をそらすことのできない、重い問いを投げかけているのです。

第五章:光と影 – 私たちが向き合うべき倫理的課題(ELSI)

脳オルガノイド研究は、まさに光と影を併せ持つ技術です。難病治療という大きな光の裏側には、私たちが社会全体で真剣に議論し、ルールを作っていかなければならない、深く慎重な配慮を要する影の部分が存在します。これらは、倫理的・法的・社会的課題、通称「ELSI(エルシー)」と呼ばれています。

問い1:どこまで研究を進めてよいのか? – 「感覚」と「苦痛」の問題

もし将来、脳オルガノイドが光を感知したり、痛みに類する反応を示したりするようになったら、私たちはそれをどう扱うべきでしょうか?意識はないとしても、苦痛を感じる可能性のある存在を、実験の道具として使って良いのでしょうか?

これは非常に難しい問題です。現在の研究では、そのような高度な感覚を持つ可能性は低いとされていますが、研究を進めなければ、その可能性自体を評価することもできません。科学者たちは、研究の進展状況を注意深く監視し、オルガノイドが示す神経活動の複雑さに応じて、研究の進め方に倫理的な一線を引く必要があるかもしれません。例えば、「特定の脳波パターンが観測されたら、そのオルガノイドは破壊し、さらなる実験は行わない」といったルール作りが議論されています。

問い2:ヒトと動物の境界線はどこにあるのか? – キメラ研究のジレンマ

脳の疾患、特に精神疾患のメカニズムを解明するためには、オルガノイド内の神経回路だけでなく、それが実際に行動としてどう現れるかを知る必要があります。その一つのアプローチとして、ヒトの脳オルガノイドを、マウスやラットの赤ちゃんの脳に移植する「キメラ研究」が進められています。

この研究により、移植されたヒトの神経細胞が動物の脳に生着し、血管から栄養をもらい、シナプスを形成して機能することが示されています。これにより、これまで不可能だった「生きた動物の体内でのヒト神経細胞の振る舞い」を観察できるようになりました。

しかし、この研究は深刻な倫理的懸念を生みます。ヒトの脳組織を移植された動物は、より高い認知能力を持つようになるのではないか?その動物は、もはや単なるマウスではなく、「ヒト化」した存在として、特別な配慮が必要になるのではないか?ヒトと動物の境界線を曖昧にしかねないこの研究は、厳格な管理と社会的なコンセンサスのもとで、慎重に進められる必要があります。

問い3:細胞提供者の権利と尊厳

脳オルガノイドは、元をたどれば、一人の人間から提供された皮膚や血液の細胞です。提供者は、自分の細胞が「ミニチュア脳」として研究室で培養され、場合によっては病気の再現や薬の実験に使われることを、十分に理解し、納得しているでしょうか?

特に、自分の分身とも言えるオルガノイドが、意識を持つ可能性について議論されているとしたら、提供者は大きな精神的負担を感じるかもしれません。研究者は、細胞を提供するドナーに対して、研究の目的や内容、潜在的な倫理的問題について、極めて丁寧な説明を行い、いつでも同意を撤回できる権利を保障する「インフォームド・コンセント」のプロセスを徹底する必要があります。提供者のプライバシーと尊厳を守ることは、研究を進める上での大前提です。

社会全体での対話とルール作り

これらのELSIは、科学者だけで答えを出せる問題ではありません。どのような研究を、どのようなルールのもとで許容するのかは、私たち市民一人ひとりを含む、社会全体で議論し、コンセンサスを形成していくべき課題です。

幸い、日本でも国際的にも、こうした議論はすでに始まっています。日本では、文部科学省の科学技術・学術審議会で専門家による議論が重ねられ、ヒトの脳オルガノイドの作製や利用に関する考え方がまとめられています。そこでは、研究の透明性を確保し、社会の理解を得ながら、慎重に研究を進めていくことの重要性が強調されています。

科学の暴走を防ぎ、その恩恵を最大化するためには、私たち市民もこの問題に関心を持ち、対話に参加していく姿勢が不可欠なのです。

おわりに:私たちは「小さな脳」とどう向き合うべきか

iPS細胞から生まれた「ミニチュア脳」、脳オルガノイド。それは、生命科学が生んだ、21世紀の”錬金術”と言えるかもしれません。これまで手の届かなかった「ヒトの脳」という聖域の扉を開き、アルツハイマー病や自閉症といった難病の克服に、かつてないほどの希望を与えてくれています。

その一方で、この技術は私たちに、「生命とは何か」「意識とは何か」「人間とは何か」という、根源的で哲学的な問いを突きつけます。フラスコの中に生まれた小さな脳は、私たち自身の尊厳や倫理観を映し出す鏡でもあるのです。

脳オルガノイド研究の未来は、希望に満ちています。しかし、その道を誤りなく進むためには、科学者たちの真摯な探究心と高い倫理観はもちろんのこと、社会の幅広い関心と、オープンな議論が欠かせません。

この記事を読んでくださったあなたが、脳オルガノイドという驚くべき技術の存在を知り、その光と影の両面に思いを馳せるきっかけとなれば、これに勝る喜びはありません。

私たちは、この手のひらの上の「小さな宇宙」と、これからどう向き合っていくべきなのでしょうか。その答えは、私たち一人ひとりの心の中にあります。

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:今日のブログ更新

コメント