はじめに:沈黙の石板が語りかけるもの

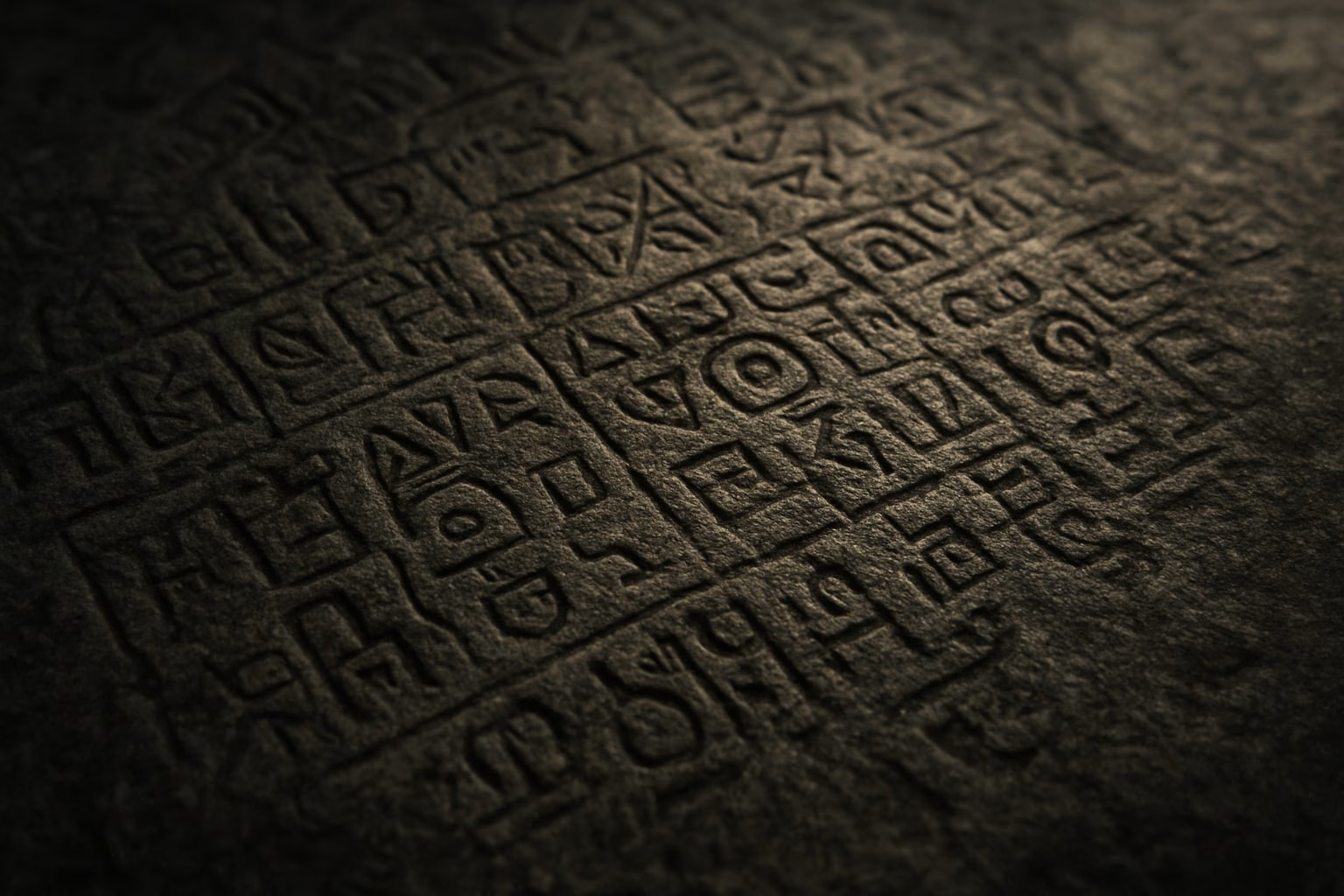

想像してみてください。あなたは埃っぽい遺跡の奥深く、数千年の時を経て初めて外気に触れた石板を目の前にしています。その表面には、見たこともない奇妙な記号がびっしりと刻まれている。それは明らかに、何者かが何かを伝えようとした痕跡です。しかし、その意味を理解できる人間は、この地球上にもう誰一人として存在しない……。

これが、世界中の研究者たちを魅了し、同時に苦しめ続けている「未解読文字」の世界です。

文字とは、人類最大の発明の一つです。それは思考を記録し、時と空間を超えて情報を伝達する魔法のツール。私たちは文字を通じて、古代エジプトのファラオの功績を知り、古代ギリシャの哲学に触れ、ローマ帝国の市民生活を垣間見ることができます。しかし、歴史のどこかで、その「翻訳機」が失われてしまった文明がありました。災害、戦争、あるいは緩やかな文化の変容によって、文字の読み方は人々の記憶から完全に消え去ってしまったのです。

残されたのは、意味を剥ぎ取られた記号の抜け殻だけ。しかし、それは単なる模様ではありません。一つ一つの記号の背後には、かつて生きていた人々の喜びや悲しみ、祈りや記録、そして壮大な文明の営みが息づいています。未解読文字を解き明かすことは、単なる学術的なパズル解きではありません。それは、歴史の闇に葬られた「失われた声」を聞き取り、彼らが確かに存在した証を取り戻す、壮大な救出作戦なのです。

この記事では、あなたを知的興奮に満ちた冒険へと誘います。古代クレタ島の迷宮に眠る「線文字A」、謎の巨大都市が遺した「インダス文字」、イースター島の巨人像が見つめた「ロンゴロンゴ」など、世界有数の未解読文字の謎に迫ります。

なぜこれらの文字は、現代の科学技術をもってしても解読できないのでしょうか? そこにはどのような困難が横たわっているのでしょうか? そして、近年目覚ましい発展を遂げるAI(人工知能)は、この人類史に残された巨大なミステリーに終止符を打つことができるのでしょうか?

さあ、時を超えたメッセージを解き明かす旅に出発しましょう。

第1章:解読への鍵 – なぜ文字は読めなくなるのか?

すべての未解読文字が、同じ理由で「未解読」なわけではありません。その謎の核心に迫る前に、まずは文字解読の基本的な仕組みと、それが「不可能」になってしまう原因について理解を深めておきましょう。

文字解読のロゼッタストーン

文字解読の歴史において、最も象徴的な存在が「ロゼッタストーン」です。1799年にナポレオン軍の兵士によってエジプトで発見されたこの石板には、同じ内容の文章が3種類の文字で刻まれていました。

- ヒエログリフ(古代エジプトの神聖文字)

- デモティック(古代エジプトの民衆文字)

- ギリシャ文字

発見当時、ヒエログリフの読み方は完全に失われていました。しかし、研究者たちはすでにギリシャ語を読むことができました。つまり、ギリシャ文字の部分を手がかりに、ヒエログリフとデモティックの意味を推測することができたのです。

この解読レースに終止符を打ったのが、フランスの天才言語学者ジャン=フランソワ・シャンポリオンです。彼は、ギリシャ語で書かれた王の名前(プトレマイオスなど)が、ヒエログリフでも同じ音を表す特別な囲み(カルトゥーシュ)の中にあるはずだと考えました。この仮説を元に、彼はヒエログリフが単なる絵文字ではなく、音を表す「表音文字」の性質も持つことを突き止め、1822年、ついに解読に成功したのです。

ロゼッタストーンの奇跡は、文字解読における「黄金律」を教えてくれます。それは、**「既知の言語で書かれた、同じ内容のテキスト(バイリンガル資料)」**の存在が、解読の最強の鍵になるということです。

「読めない」にも種類がある

しかし、多くの未解読文字には、都合よくロゼッタストーンのようなものは存在しません。そして、「読めない」状況は、大きく3つのパターンに分類できます。

- 文字は読めるが、言語が未知これは、文字の音価はわかるものの、その単語や文法が属する言語系統が全く不明なケースです。例えるなら、アルファベットで「GIBBERISH」と書かれているのを音読はできても、意味が全く分からない状態です。後述するエトルリア語がこの代表例です。

- 言語は推定できるが、文字が未知これは、記録された言語は、おそらく既知の言語(あるいはその祖先)だろうと推測はできるものの、それを表記している文字のシステムが全く分からないケースです。もし日本語が未知の文字で書かれていたら、私たちは文末に「~です」「~ます」といったパターンを見つけ、言語の正体に迫れるかもしれません。しかし、文字自体の音を特定するのは至難の業です。

- 文字も言語も、両方とも未知これが最も困難な状況です。比較対象が何もなく、まさに暗闇の中を手探りで進むようなものです。後述するインダス文字やロンゴロンゴは、この絶望的なケースに分類される可能性があります。

解読を阻む「三重苦」

さらに、これらの困難に加えて、研究者たちを悩ませる「三重苦」とも呼べる障壁が存在します。

- 資料の絶対的な不足: 残された碑文や粘土板が数えるほどしかない場合、統計的な分析やパターンの抽出が極めて困難になります。文章が長ければ文法構造のヒントが得られるかもしれませんが、短い断片ばかりではお手上げです。

- テキスト内容の偏り: 例えば、見つかったテキストがすべて人名や地名、あるいは「羊 5頭」のような物品リストばかりだった場合、その言語の豊かな動詞や形容詞、複雑な構文を知ることはできません。まるで、電話帳だけで英語を学ぼうとするようなものです。

- 孤立した言語: その言語が、現代に続くどの言語とも類縁関係にない「孤立した言語」である可能性です。日本語で言えば、バスク語のような存在です。他の言語との比較によって単語の意味を類推する「比較言語学」という強力な武器が使えなくなってしまいます。

これらの壁が幾重にも重なった時、文字は解読者を拒む難攻不落の要塞と化すのです。次の章からは、まさにこの要塞に挑み続ける研究者たちの奮闘の歴史と、そこに横たわる具体的な謎を見ていきましょう。

第2章:世界の謎に挑む – 魅惑の未解読文字ケーススタディ

さあ、いよいよ具体的な未解読文字の世界に足を踏み入れます。ここでは、数ある未解読文字の中でも特に有名で、多くの研究者たちの情熱を掻き立ててきた4つの事例を紹介します。それぞれの文字が持つ独自の魅力と、解読を阻む手強い謎に触れてみてください。

ケース1:線文字A – ミノア文明の謎めいた囁き

- 発見の地: ギリシャ、クレタ島

- 年代: 紀元前1800年頃~紀元前1450年頃

- 特徴: 線で描かれたシンプルな記号、主に粘土板に記録

エーゲ海に浮かぶクレタ島。ここは、ギリシャ神話に登場するミノタウロスの迷宮伝説で知られる、ヨーロッパ最古の先進文明「ミノア文明」が栄えた場所です。20世紀初頭、イギリスの考古学者アーサー・エヴァンズは、伝説のクノッソス宮殿を発掘し、世界を驚かせました。そして、宮殿の遺跡から発見されたのが、数千枚に及ぶ粘土板に刻まれた、2種類の未知の文字でした。

エヴァンズは、より古い絵文字のような文字を「聖刻文字」、そしてより簡略化された線状の文字を「線文字」と名付けました。さらに線文字は、古い「線文字A」と、新しい「線文字B」に分けられました。

長年、これらの文字は謎に包まれていましたが、第二次世界大戦後、天才的なアマチュア学者マイケル・ヴェントリスによって劇的な進展がもたらされます。彼は、線文字Bが、実は古い時代のギリシャ語を表記したものであることを突き止めたのです。これは考古学史に残る大発見でした。

では、その前身である「線文字A」も、同じようにギリシャ語なのでしょうか?

答えは「ノー」でした。研究者たちが線文字Bの音価を線文字Aの記号に当てはめてみても、全く意味の通るギリシャ語にはならなかったのです。ここから、線文字Aの本当の謎が始まりました。

解読の困難さ:

- 未知の言語「ミノア語」: 線文字Aが記録しているのは、ミノア文明の人々が話していた未知の言語、通称「ミノア語」であると考えられています。このミノア語が、ギリシャ語はもちろん、現代に続くどの言語とも関係がない「孤立した言語」である可能性が高く、比較対象を見つけることができません。

- 内容の偏り: 見つかっている線文字Aの粘土板のほとんどは、宮殿の倉庫で使われた物品リストです。内容は「オリーブ油 〇〇リットル」「小麦 〇〇キロ」「ワイン 〇〇壺」といったものが大半。これでは、まるでスーパーのレシートだけを頼りに未知の言語を学ぶようなもので、言語の全体像を掴むのは不可能です。

- 資料の断片化: 多くの粘土板は破損しており、完全な文章が残っているものは稀です。

現在の到達点と最新の研究:

いくつかの単語は、その文脈から意味が推測されています。例えば、線文字Bでも同じ記号が使われている「KU-RO」は「合計」を、「PO-TO-KU-RO」は「総計」を意味するのではないかと考えられています。また、一部の研究者は、セム語族(古代の中東で話された言語グループ)やアナトリア語派(ヒッタイト語など)との関連性を指摘していますが、決定的な証拠は見つかっていません。

近年では、コンピュータを用いた統計分析が進んでいます。どの記号がどの記号の後に続きやすいか、といったパターンを徹底的に洗い出すことで、文法構造のヒントを探る試みが続けられています。線文字Aの解読は、ミノア文明がどのような人々によって築かれたのか、という根本的な問いに答える鍵を握っているのです。

ケース2:インダス文字 – 古代都市が遺した沈黙の印章

- 発見の地: パキスタン・インドのインダス川流域

- 年代: 紀元前2600年頃~紀元前1800年頃

- 特徴: 動物の絵と共に印章(ハンコ)に刻まれていることが多い

古代エジプト、メソポタミアと並び、世界四大文明の一つに数えられるインダス文明。パキスタンにあるモヘンジョダロやハラッパーといった計画的に建設された巨大都市遺跡で知られますが、この文明は多くの謎に包まれています。その最大の謎が、彼らが遺した「インダス文字」です。

この文字は、主に凍石という柔らかい石で作られた小さな印章に、ウシやサイ、ゾウといった動物のリアルな絵と共に刻まれています。これまでに4000点以上の資料が見つかっていますが、刻まれている文字の数は平均してわずか5文字程度。最も長いものでも26文字しかありません。

解読の困難さ:

- テキストが短すぎる: 文章と呼べるほどの長さのものがなく、文法構造を分析することが絶望的に困難です。ロゼッタストーンのようなバイリンガル資料も一切見つかっていません。

- 言語系統が完全な謎: インダス文明を築いた人々がどのような言語を話していたのか、全くの手がかりがありません。インド南部に現在も話者がいるドラヴィダ語族の祖先ではないか、という説が有力視されていますが、他にもムンダ語派説、あるいはインド・ヨーロッパ語族の祖形説など、様々な仮説が乱立しており、決着はついていません。

- そもそも「文字」なのか?という根本的な問い: あまりにテキストが短く、特定のパターンに乏しいことから、一部の研究者は「これは言語を記録した文字ではなく、宗教的・社会的なシンボルや紋章のようなものではないか」と主張しています。もしそうであれば、これを「解読」することは原理的に不可能になります。

現在の到達点と最新の研究:

インダス文字が「文字である」と主張する研究者たちは、コンピュータを用いて記号の出現順序や頻度を分析しています。その結果、記号の並び順には一定の法則性(エントロピー)が見られ、これはランダムな記号の並びではなく、言語的な構造を持つことを示唆している、と反論しています。

近年、AIを用いた画像認識技術で、これまで同じと見なされていた記号の微妙な違いを検出し、新たな記号のバリエーションを特定する研究も進んでいます。また、インドの研究チームは、インダス文字が右から左へ書かれていた可能性が高いことを統計的に示しました。

インダス文字の解読は、南アジアの歴史を根底から書き換える可能性を秘めています。この沈黙の印章が、古代都市の支配者の名前なのか、商人の屋号なのか、それとも神々への賛歌なのか。その答えは、まだインダス川の砂の中に眠っているのです。

ケース3:ロンゴロンゴ – イースター島の「歌う木片」

- 発見の地: チリ領、イースター島(ラパヌイ)

- 年代: 不明(17世紀以降の可能性も指摘されている)

- 特徴: 木の板に刻まれ、一行ごとに書く向きが反転する「ブストロフェドン」形式

太平洋に孤絶する神秘の島、イースター島。巨大なモアイ像で有名なこの島にも、世界で最も奇妙な未解読文字の一つ「ロンゴロンゴ」が残されています。

ロンゴロンゴとは、ラパヌイ語で「詠唱」や「朗読」を意味する言葉です。その名の通り、かつて島の神官たちが儀式の際にこの文字が刻まれた木片を詠み上げていたと伝えられています。文字は、鳥や魚、植物、人型など、様々なものをかたどった絵文字のような形をしており、非常にユニークな「逆ブストロフェドン」という書字法で書かれています。これは、一行目を左から右へ読んだら、板を180度回転させて、次の行を再び左から右へ読む、という複雑なものです。

19世紀にヨーロッパ人がこの文字の存在を「発見」した時、すでにその読み方を正確に知る者はいませんでした。キリスト教への改宗や、ペルーの奴隷商人による島民の強制連行といった悲劇によって、島の文化と知識の伝承が断ち切られてしまったのです。現存するロンゴロンゴが刻まれた木片は、世界中の博物館に散らばるわずか20数点のみ。まさに失われた遺産です。

解読の困難さ:

- 圧倒的な資料不足: 現存資料が極めて少なく、統計分析には限界があります。

- 伝承の途絶: 読み方を知る文化的な伝承者が完全にいなくなってしまいました。19世紀末に何人かの島民が解読を試みましたが、その内容は信頼性に乏しいとされています。

- 文字体系の特殊性: これが音節文字なのか、表語文字なのか、あるいは両方の組み合わせなのか、基本的な構造すらわかっていません。太平洋の他の島々には、ロンゴロンゴに類似する文字文化は存在せず、その起源も全くの謎です。

- これも「文字」ではない?: インダス文字と同様に、ロンゴロンゴもまた、完全な言語を記録したものではなく、記憶を補助するための記号(ニーモニック)だったのではないか、という説も根強くあります。詠唱のきっかけとなるキーワードだけを記した「楽譜」のようなものだったのかもしれません。

現在の到達点と最新の研究:

近年の研究では、ロンゴロンゴの中に、島の神話に登場する創生神話や、特定の儀式に関連すると思われる一連の記号の繰り返しが特定されています。また、ある木片に記されたテキストが、月の満ち欠けに基づいた太陰暦ではないか、とする説も提唱され、注目を集めました。しかし、個々の記号が具体的に何を意味し、どう発音するのかについては、依然として暗号のままです。

ロンゴロンゴは、人類の知性が孤立した環境で独自に文字を生み出した稀有な例なのか、それとも外部からの刺激(1770年のスペイン艦隊来航時に見た西洋の文字に影響されたという説もある)によって生まれたのか。その答えは、モアイ像と同じく、静かに太平洋の風に吹かれています。

ケース4:エトルリア語 – ローマに消えた隣人の言葉

- 発見の地: イタリア中部

- 年代: 紀元前8世紀~紀元後1世紀

- 特徴: ギリシャ文字由来のアルファベットで書かれているため、文字は読める

古代ローマが地中海世界の覇者となる前、イタリア半島で高度な文明を誇っていたのがエトルリア人です。彼らは優れた建築技術や金属加工技術を持ち、その文化はローマにも大きな影響を与えました。しかし、ローマの台頭と共にエトルリアは歴史に吸収され、彼らの言語「エトルリア語」もラテン語に取って代わられ、やがて死語となりました。

エトルリア語は、これまでに紹介した3つの文字とは全く異なる問題を抱えています。彼らはギリシャ文字を借用して自らの言語を表記したため、現代の私たちでも、そこに書かれた文字を音読することができます。

問題は、音読はできても、その単語や文章の意味がほとんどわからない、という点にあります。これはまさに「文字は読めるが、言語が未知」の典型例です。

解読の困難さ:

- 孤立した言語: エトルリア語は、ラテン語やギリシャ語、ケルト語などが属する「インド・ヨーロッパ語族」ではないことが、ほぼ確実視されています。周辺のどの言語とも根本的に異なるため、比較言語学的なアプローチが非常に難しいのです。

- テキスト内容の極端な偏り: 発見されている1万点以上のエトルリア語の碑文のほとんどは、墓に刻まれた墓碑銘です。その内容は「[故人の名前]、[父親の名前]の子、[母親の名前]の子、〇〇歳で死す」といった定型文が延々と続くだけ。これでは、言語の豊かな語彙や文法を知ることはできません。

- 長い文章の欠如: 文学作品や歴史書のような長いテキストが全く残っていません。唯一の例外は「ザグレブの亜麻布の書」と呼ばれるもので、ミイラの包帯として再利用されていた布に書かれた、現存最長のエトルリア語テキストです。これは宗教的な儀式暦だと考えられていますが、それでもなお、言語の全容解明には至っていません。

現在の到達点と最新の研究:

長年の研究により、約200~300語ほどの単語の意味が、その文脈から確実視または有力視されています。例えば、「clan」(息子)、「sec」(娘)、「avil」(年)、「tin」(日)といった基礎的な単語や、多くの神々の名前がわかっています。また、1から10までの数字のいくつかも特定されています。

近年の遺伝子研究では、エトルリア人がアナトリア(現在のトルコ)方面からやってきたとする古代の歴史家ヘロドトスの記述を裏付けるような結果も出ており、今は失われたアナトリアの古い言語との関連性を探る研究も進められています。

エトルリア語の完全解読は、ヨーロッパの古代史、特にローマがいかにして誕生したのか、その文化的背景を理解する上で欠かせないピースなのです。

第3章:解読への挑戦 – 現代のインディ・ジョーンズたちとAIの挑戦

失われた文字の解読は、もはや一人の天才が閃きで成し遂げる時代ではありません。現代の解読作業は、地道な言語学的分析と、最先端の科学技術が融合した、学際的な総力戦となっています。ここでは、現代のインディ・ジョーンズたちが駆使する武器と、そこに加わった新たな仲間「AI」の可能性について見ていきましょう。

伝統的な解読手法

現代の解読研究の土台となっているのは、1世紀以上にわたって蓄積されてきた伝統的な手法です。

- 内部分析 (Internal Analysis):これは、未知のテキストだけを頼りに、その内部にある構造やパターンを見つけ出す手法です。

- 記号のリスト化と出現頻度の調査: まず、テキストに出てくるすべての記号をリストアップし、それぞれが何回出現するかを数えます。例えば、英語では「e」や「t」が頻繁に使われますが、「z」や「q」はあまり出てきません。こうした頻度の偏りは、言語の音韻体系を反映している可能性があります。

- パターンの特定: 特定の記号の並び(接頭辞や接尾辞など)が繰り返し現れないかを探します。これにより、名詞の格変化や動詞の活用といった文法的な特徴が見えてくることがあります。

- 記号の種類の数: テキストに使われている記号の総数も重要なヒントになります。もし記号が20~40種類程度なら、アルファベットのような「音素文字」の可能性が高いでしょう。50~100種類程度なら、日本語の仮名のような「音節文字」、数千種類にも及ぶなら、漢字のような「表語文字」の可能性が考えられます。

- 比較言語学 (Comparative Linguistics):これは、既知の言語と未知の言語を比較することで、類縁関係を探り、単語の意味を類推する手法です。もし未解読文字で書かれた言語が、既知の言語の祖先(祖語)や姉妹関係にあれば、非常に強力な武器となります。エトルリア語の研究で、アナトリア地方の古い言語との比較が行われているのは、このアプローチの一例です。

- 文脈からの推測:碑文が発見された場所や、一緒に発見された遺物から、テキストの内容を推測する方法です。神殿で見つかった碑文なら神への祈りや賛歌、墓で見つかったものなら故人を偲ぶ言葉、倉庫で見つかった粘土板なら物品リストである可能性が高い、といった具合です。

これらの地道な作業は、まさに膨大な量のデータを手作業でふるいにかけるようなもので、一人の研究者が一生を捧げても、わずかな進展しか得られないことも珍しくありません。

新たな仲間、AI(人工知能)の登場

ここに、ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めて登場したのが、AI、特に機械学習の技術です。AIは、人間では到底処理しきれない膨大なデータの中から、人間が気づかないような複雑なパターンや相関関係を見つけ出すことを得意としています。

未解読文字の研究において、AIはどのように活用されているのでしょうか?

- パターンの高速・高精度な検出:AIは、伝統的な内部分析を圧倒的なスピードと精度で実行できます。例えば、インダス文字の研究では、AIを用いて何千もの印章の記号の並びを分析し、特定の記号が文頭に来やすい、あるいは文末に来やすいといった統計的な規則性を明らかにしました。これは、インダス文字がランダムな記号の羅列ではなく、言語としての構造を持っていることの強力な補強証拠となります。

- 失われた言語の関係性の推定:マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、ある言語が別の言語からどのように変化したかをモデル化するAIアルゴリズムを開発しました。このAIに、既知の言語とその祖先言語のデータを学習させることで、言語の進化の法則を学ばせます。そして、このAIを用いて、未解読言語が、既知のどの言語系統から派生した可能性があるかを確率的に推定することができます。これは、これまで研究者の経験と直感に頼っていた部分を、データに基づいて客観的に評価しようとする試みです。

- 自動翻訳への挑戦:Google翻訳のような機械翻訳システムは、膨大な量の「対訳データ」(同じ内容が2つの言語で書かれた文章)を学習することで成り立っています。しかし、未解読文字には対訳データがありません。そこで研究者たちは、対訳データなしで翻訳を行う「非並列テキスト翻訳」という技術に着目しています。これは、それぞれの言語の単語の出現パターンや文法構造をAIが学習し、2つの言語の「意味の空間」を対応付けることで翻訳を試みるものです。2019年には、この技術を用いて、古代ペルシャ語の楔形文字や線文字Bの解読を、ある程度の精度で自動的に行うことに成功したという研究が発表され、大きな話題となりました。まだ限定的な成功ではありますが、将来的には、この技術が未解読文字の解読の糸口となる可能性を秘めています。

AIは万能か? – 残された課題

しかし、AIは決して魔法の杖ではありません。AIがその能力を最大限に発揮するためには、学習の元となる「データ」が不可欠です。インダス文字やロンゴロンゴのように、資料が絶対的に不足している場合、AIもまた十分なパターンを学習できず、力を発揮できません。

また、AIが示すのはあくまで「統計的に最も可能性の高いパターン」であり、それが本当に歴史的な事実を反映しているかを最終的に判断するのは、考古学的な知見や歴史的な文脈を理解した「人間」の研究者です。

AIは、研究者から仕事を奪う存在ではなく、人間の直感や洞察力を増幅させ、これまで不可能だった規模の分析を可能にする「最強の相棒」なのです。AIと人間が協働する時、何世紀にもわたって閉ざされてきた古代文明への扉が、ついに開かれるのかもしれません。

第4章:なぜ私たちは未解読文字に惹かれるのか?

ここまで、世界の様々な未解読文字と、その解読への挑戦を見てきました。しかし、そもそもなぜ私たちは、現代の生活とは何の関係もない古代の記号に、これほどまでに心を揺さぶられるのでしょうか。その魅力の根源は、私たちの心の奥底にある、いくつかの根源的な欲求に繋がっているように思えます。

第一に、「知への渇望」と謎解きの本能です。

人間は、わからないことがあると、それを解き明かしたいという強い衝動に駆られる生き物です。未解読文字は、人類の知性に対して、歴史そのものが仕掛けた壮大なクロスワードパズルや暗号解読ゲームと言えるでしょう。そこには、論理的な思考、大胆な仮説、そして地道な検証が求められます。一つ一つの記号の意味を解き明かし、それらが組み合わさって単語となり、文章となって意味を成した時の知的興奮は、何物にも代えがたいものです。それは、自分自身の知性が、数千年の時を超えて、古代人の知性と繋がった瞬間でもあります。

第二に、「過去との対話」への憧れです。

歴史書や英雄伝説が語るのは、多くの場合、王や将軍といった一握りの人々の物語です。しかし、粘土板に刻まれた「羊 5頭」という記録は、歴史に名を残すことのなかったであろう、一人の羊飼いや役人の生々しい日常を私たちに伝えてくれます。未解読文字を解読することは、こうした「声なき人々の声」を聞くことに他なりません。彼らが何を思い、何を信じ、どのような生活を送っていたのか。失われた文明の断片に触れることは、時間を超えた他者への共感であり、私たち自身のルーツを探る旅でもあるのです。

第三に、「人類の知性のフロンティアへの挑戦」というロマンです。

宇宙開発が物理的な世界のフロンティアを目指す冒険であるとすれば、未解読文字の解読は、人類の「知」のフロンティアを押し広げる冒険です。それは、私たちがどこまで過去を遡り、人類の集合的記憶を取り戻すことができるかという挑戦状です。シャンポリオンがヒエログリフを解読した時、私たちは古代エジプト文明の精神世界への扉を開きました。ヴェントリスが線文字Bを解読した時、ギリシャの歴史は数百年も遡りました。もし、インダス文字が解読されれば、南アジアの古代史は根本から書き換えられ、全く新しい文明の姿が浮かび上がるでしょう。

この記事を読んでいるあなたも、もし自分が解読者ならどこから手をつけるだろうか、と考えてみてください。記号の形に注目しますか? それとも、それが刻まれた遺物の文脈を重視しますか? その思考のプロセスこそが、未解読文字が持つ魅力の核心なのです。それは、答えが用意されていない問いに対して、自分自身の知性と想像力を総動員して挑む、最もピュアな知的探求の一つと言えるでしょう。

おわりに:未来への解読

未解読文字を巡る旅は、いかがでしたでしょうか。

私たちは、クレタ島の宮殿から、インダス川のほとりの大都市へ、そして太平洋の孤島へと、時空を超えたミステリーを追いかけてきました。そこには、一筋縄ではいかない幾重もの壁と、それでもなお挑み続ける研究者たちの飽くなき情熱がありました。

未解読文字の解読は、一つの文字が読めるようになる、というだけには留まりません。それは、一つの文明が、その精神性や社会構造、価値観と共に、現代に蘇ることを意味します。彼らがどのような神を崇拝し、どのような法律を持ち、隣人とどのように交易していたのか。歴史の教科書の数行でしか語られなかった文明が、血の通ったリアルな姿で私たちの前に現れるのです。

現代の私たちは、AIという強力なツールを手にしました。それは、人間の脳だけでは見つけ出すことのできなかった微かなパターンを光として捉え、暗闇に閉ざされた道を照らし出す可能性があります。しかし、最後の扉を開けるのは、データが示す確率だけではありません。歴史への深い洞察力と、古代人への共感、そして「知りたい」と願う人間の純粋な好奇心です。

今この瞬間も、世界のどこかで新たな遺跡が発掘され、未知の文字が刻まれた粘土板が土の中から現れるかもしれません。その一枚が、長年の謎を解き明かす「ロゼッタストーン」になる可能性もゼロではないのです。

未解読文字との戦いは、人類が自らの過去を取り戻し、自分たちが何者であるかを知るための、終わりなき旅です。その旅の続きを、そしていつか訪れるであろう、失われた文明の声が再び世界に響き渡る瞬間を、私たちもまた、固唾を飲んで見守っていこうではありませんか。古代からの挑戦状は、まだ私たちの目の前にあるのです。

ブロトピ:今日のブログ更新

ブロトピ:今日のブログ更新

コメント